Readings

月一冊、月一本のすすめ

ここでは過去にフィールドスタディに参加した学生や卒業生たちのエッセイ、論文を掲載します。閲覧者の皆さんにぜひ読んでほしい本、観てほしい映画が紹介されています。

2月号

本:千正康裕(2020)『ブラック霞が関』新潮社

映画:ウィリアム・フリードキン(1973)『エクソシスト』

本:千正康裕(2020)『ブラック霞が関』新潮社

この本を手に取ったのは就活が終わった大学4年の夏。春から霞が関で日本の為に働くんだと意気揚々だった私には、あまりにもセンセーショナルな題名だった。といっても、霞が関のブラックさは当時もよく耳にしていた。連日連夜の国会対応、野党合同ヒアリングでの詰問、相次ぐ不祥事、ややもすれば国民から非難の嵐。若手官僚たちは次々と辞め、嘗ては官僚養成学校と呼ばれた東大の学生達にもそっぽを向かれ、採用難に陥る始末。そんな霞が関に未来はあるのか、との一抹の思いは常に頭の片隅にあった。しかし、臭い物に蓋をするだけでは前に進まない。とりわけ激務で有名な厚労省で18年半も勤めた元官僚が本書の著者だと知り、怖いもの見たさでページを捲る。あっという間に読み終えていた。そして、猛烈にやる気が漲った。

本書は、霞が関のブラックさを声高に喧伝し、批判するものではない。ブラックな労働環境は確かに存在する。それが、果たして日本社会にどう影響するか。斯かる点こそ、本書の主題である。国民が困っている時に、解決策を「決める」のは政治家の仕事だが、解決策を「提案」し、実務に「落とし込み」、うまく回る仕組みを「考える」のは官僚だ。社会を良くしたい、人々の暮らしを豊かにしたい、そのための政策を作れるはずだとの思いで官僚になったのに、そうした実感が得られずに、非効率的な作業の数々に忙殺されている。結果、国家に必要な「政策をつくる」機能が存続出来なくなったしわ寄せは国民に及ぶ。このことを国民全員が理解し、解決のために真剣に取り組まなければいけない、と警鐘を鳴らしている。

一読してやる気が満ちたのは、本著で克明に記されている官僚のリアルと社会的意義に触れ、同時に世間で霞が関のブラックさが顕在化された今、世論を味方につけ改革を行うチャンスがまさに目の前にある、という心持を得たからだ。

とはいえ、官僚3年目に差し掛かろうとしている今も、霞が関は大きな変貌を遂げていない。暗澹たる思いを抱える日もある。しかし、一歩ずつではあるが、着実に進歩している。コロナ禍も奏功してテレワークが進む中、押印の廃止、ペーパーレスの徹底、メール主体からteams主体への切替、オンライン主体のレクへの奨励など、民間には劣後するだろうが、業務改善の兆しが見えつつある。これらは若手がチームを組んで主導しながら解決策を提案して取り組んでいるケースが多い。私もその一人だ。もがきながら、現状を変えようとしている官僚が多々いることを思い浮かべて、本書を読んでみてほしい。

映画:ウィリアム・フリードキン(1973)『エクソシスト』

少女に憑依した悪魔と、自らの過ちに苦悩する神父の戦いを描くこの作品は、オカルト映画の先駆けと名高く、全米で大ヒットを記録した。着目すべきは、伝統や宗教、観念をいわばデータベースとして扱い、観衆にとってリアリティーのある表現が散りばめている点である。

平穏からいざこざが起きて不穏になり、観る者に不吉な予感を与えるのがオカルト映画の主流だが、この作品では不気味さが実に巧みに表現されている。血に染まり、悪魔に憑かれたような悪戯をされた教会のマリア像の描写は、キリスト教信者にとってマリアとは穢れなき聖母であり、そのマリアの無残な様は、観る者に、何者かがタブーを犯したことの恐怖や罪悪感を与える。

また、落ち着いた病院でのシーンや、シリアスな展開など、場面を問わず随所に悪魔の姿がほんの一瞬の間だけ現れる。これは、観衆の潜在意識である宗教的な感覚を刺激し、これは自分にしか見えていないのでは、自分は見えてはいけないものを見てしまったのでは、という錯覚に陥らせ、恐怖心を煽るサブリミナル効果を持つ。

さらに、少女に悪魔が憑依し、見るに堪えないグロテスクな様に変わり果て、非人間的な動きをしたり、卑猥な言葉を連呼し十字架で自慰行為をしたりする描写は実にショッキングだが、憑依した対象が、あどけない少女であることが重要。理不尽に悪魔が憑依し無残な様になった少女を助けることも出来ない大人の無力さ、神頼みしか出来ない人間の弱さを示している。

そこで、神父に悪魔祓いを任せるわけだが、キリスト教では、悪魔、異教と決別するエクソシズムの伝統がある。母親がギリシア出身という設定は、この展開を円滑的に進める為のもの。ここで用いられるのは聖書と聖水、十字架で、神の言葉を借りて神父が悪魔祓いをするのだが、最後にはThe power of Christ compels you(神の力がお前に勝る)という言葉を連呼。神父達の迫力は圧巻だが、これは人々の脳裏には、悪魔祓いをする神父を介した偉大なる神と悪魔の闘いという構図が無意識にあり、神への深い信仰が人々にはあることを前提として展開されている。作品のクライマックスで、観衆自身の宗教観が作品に熱を与えるというカラクリが仕掛けられている。

オカルトを宗教観の視点から観てみると新たな発見があるかもしれない。

1月号

本:『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』(2014)/ピーター・ティール(関美和訳)/NHK出版

映画:『少年の君』(2021)/(原題:『少年的你』)/デレク・ツァン

本:『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』(2014)/ピーター・ティール(関美和訳)/NHK出版

この本は「曖昧で楽観的」な現代アメリカに蔓延する思想に対する警告書である。もちろん「ゼロ・トゥ・ワン」という題名の通り、起業家が新たな市場を戦い抜くために有用な示唆がこの本の中には多く含まれている。むしろそれがメインである。この記事ではあえて、シリアルアントレプレナーとして名高い著者による現代社会への捉え方を紹介させてもらう。

著者の「我々は空飛ぶ自動車を欲したのに、代わりに手にしたのは140文字だった」という現代のSNS社会を批判した言葉を一度は聞いたことがあるのではないか。今日の世界で時価総額が高い会社を上から並べると、トップ100の中にSNSサービスを提供している会社がどれほどランクインするのだろうか。SNSサービスを非常に退屈なものだと稀代の連続起業家であり、投資家でもある著者が感じているのは間違いない。それは、著者が力を入れている「規制のない自由な国家」や「AIのシンギュラリティ」などの荒唐無稽で壮大なプロジェクト名からもわかる。

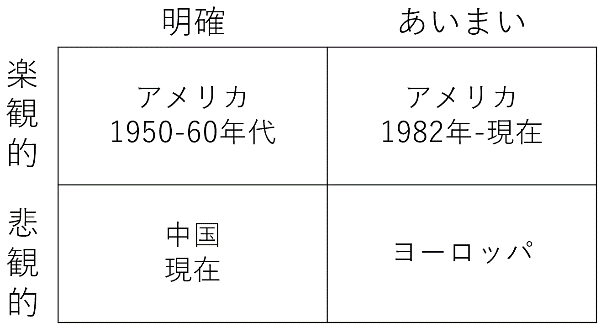

図1 国・地域と思考の分類 著者は現代のアメリカ人が壮大な計画を持つことができない原因を「曖昧な楽観主義」に見出す1 (図1を参照)。1950-60年代のアメリカ社会は明確な楽観主義者により率いられていた。人々は未来への数々の壮大な計画を検討していた。しかし、1982年レーガノミックスのもと大幅な減税によって投資が促進されて以降は工学に代わり、金融が未来を切り開くようになり、人々の心を曖昧な楽観主義が占めるようになった。曖昧な楽観主義者は未来がよくなると信じているが、どのようによくなるかはわからない。そのため、具体的な計画が立てられない。そのような世界では、企業は新製品開発ではなく、既存のものを作り直そうとし、金融家は分散投資で利益を上げようとする。政治家は10年先の未来を考えるよりも国民が数週間後に何を考えているのかを統計的に予測することに夢中になる。

図1 国・地域と思考の分類 著者は現代のアメリカ人が壮大な計画を持つことができない原因を「曖昧な楽観主義」に見出す1 (図1を参照)。1950-60年代のアメリカ社会は明確な楽観主義者により率いられていた。人々は未来への数々の壮大な計画を検討していた。しかし、1982年レーガノミックスのもと大幅な減税によって投資が促進されて以降は工学に代わり、金融が未来を切り開くようになり、人々の心を曖昧な楽観主義が占めるようになった。曖昧な楽観主義者は未来がよくなると信じているが、どのようによくなるかはわからない。そのため、具体的な計画が立てられない。そのような世界では、企業は新製品開発ではなく、既存のものを作り直そうとし、金融家は分散投資で利益を上げようとする。政治家は10年先の未来を考えるよりも国民が数週間後に何を考えているのかを統計的に予測することに夢中になる。

著者は曖昧な楽観主義の遠因をロールズの「無知のベール」や右肩上がりの世代で育った裕福なベビーブーマー世代などに見出す。同時に、著者はアメリカに蔓延するこの思想を駆逐することを半ばあきらめている。そして、読者に「起業は、君が確実にコントロールできる、何よりも大きな試みだ。起業家は人生の手綱を握るだけでなく、小さくても大切な世界の一部を支配することができる。それは偶然という暴君を拒絶することから始まる。人生は宝くじじゃない」2 という言葉で一つの道を示す。

─────────────

1 ピーター・ティール:『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』NHK出版 2014 p93

2 ピーター・ティール:『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』NHK出版 2014 p 113

映画:『少年の君』(2021)/(原題:『少年的你』)/デレク・ツァン

東アジアは長い伝統を誇る「科挙」の影響が色濃いためかどこも受験競争が激しい。我が国日本はいざ知らず、韓国ではコシウォン(考試院)3 という3畳一間にベッドとシャワー、机だけの受験勉強に特化した宿泊施設があり、人によっては1、2か月缶詰めになるそうだ。この映画は科挙の発祥地である中国における2010年代の高考(大学入学試験)をメインテーマに、貧困やいじめなどの社会問題に切り込んでいる。

舞台は中国の高校であり、一流大学に進学することを目指し、勉学に励む高校生を中心に物語は進む。主人公の陳念は中国のトップの大学である北京大学および清華大学を目指し、勉強する成績優秀だが内向的な女子生徒であるが、とある事件をきっかけに魏莱からのいじめの対象となってしまう。そのため、町のチンピラである劉北山に自らを守るようにお願いすることになる。劉北山のパートでは、中国のアンダーグラウンドが描かれていく。

写真2

写真2

中関新園の裏手の様子

(筆者撮影)

写真1

写真1

北京大学留学生寮:中関新園(筆者撮影)

本作は一方で、受験勉強の激しさを物語る机に大量に置かれた教科書、登下校で歩きながら英語のリスニングを行う様子、受験生全員で受験への意気込みを叫ぶ描写が中国の大学受験の過酷さを物語る。もう一方で、陳念の母親が違法な商売をして何とか学費を捻出しようとしていること、出稼ぎのため年に1度しか子供に会えない親がいること、劉北山が13歳からチンピラまがいの活動で生き延びていることなど、未だに根深い中国の貧困が鮮やかに映し出される。

このような二面性は中国ではよく見受けられる。北京でも日本以上に立派なビルの真裏にはボロボロの家が建てられている。立派な留学生寮(写真1)の真裏にはあばら家(写真2)が立ち並ぶ。貧富の差が非常に可視化されやすい環境と言えよう。貧困に苦しむ陳念の母は本作の中で、成績優秀な娘に向けて幾度となく「これでこの環境から抜け出せる(熬出头)」という言葉を発する。この言葉の中で本作の主題である貧困と大学受験が交差する。良い大学に入るということは、貧困から抜け出せる唯一の機会といえるのかもしれない。

ただ、そのような大学受験も完全に平等なものではない。中国では、地域ごとに試験問題や難易度が異なるのだ。さらに、都市戸籍や農村戸籍によっても難易度が異なる。例えば、北京や上海の高校生は比較的北京大学や清華大学に入りやすいが、雲南の、特に農村の高校生が北京大学や清華大学に入るのは非常に難しい。一方で私のランゲージパートナーは上海の外国語系の高校に通っていたが、学年全体で約150人のうち毎年4、5人は北京大学や清華大学に受験せずに入学できると言っていた。

本作は中国の社会問題を正面から映し出した名作と言えよう。14億人の人口と世界第2位のGDPを誇る隣国・中国をより理解したいと思う方はぜひ観てほしい。

─────────────

3 고시원(コシウォン・考試院)という激安宿~韓国受験文化の闇

https://note.com/seita21/n/ndf5b0be86c6d(アクセス日:2023年1月6日)

12月号

本:藤井一至(2015)『大地の5億年 せめぎあう土と生き物たち』山と渓谷社

映画:パメラ・タナー・ボル監督(2021)

『君の根は。大地再生にいどむ人びと』(原題:To Which We Belong)

本:藤井一至(2015)『大地の5億年 せめぎあう土と生き物たち』山と渓谷社

2年ほど前に家庭菜園を始めた。普段食べている野菜がどのように育つのか、自分の目で見てみたいと思ったからだ。まず市民農園で畑を借りた。次にホームセンターで種を買い、畑に畝を立て、種をまく。すると1週間もしないうちに芽が出てぐんぐんと育っていく。素人でも意外とできるものだなと油断していると、株によって少しづつ成長に差が見られるようになった。ナスだと、背は小さくても実がたくさんつく株がある一方で、背は高いが実は少なく葉ばかりたくさんついている株があったりと、個性あふれる畑になってしまった。

同じように世話をしても差が出るのはなぜだろうと思い調べてみると、栽培技術の不足の他に、どうやら野菜の生育には土の状態が大きく影響することが分かってきた。隣の畑と自分の畑、見た目は同じでも土に含まれる栄養分や水分、phは大きく異なることがあり、植物の成長にとってはその違いが致命的、ということもあるようだ。

前置きが長くなったが、こうして土に興味を持ち始めたときに手に取ったのが『大地の5億年 せめぎあう土と生き物たち』である。「土とは何か?」「土はいつから地球にあるのか?」本書はそんな基本的な問いから始まる。土の素人である自分でも分かりやすく、読みやすい本であった。

本書では、タイトルにもある通り5億年前の土の誕生から現在に至る「土の歴史」をたどっていくが、その歴史は土だけで語ることはできない。常に植物や動物、昆虫との関係性の中で、土も生き物たちも変化し続けてきたことがよく分かる。土の誕生には植物の存在が欠かせなかった一方、生き物のほうも土から栄養を効率よく吸収するために植物の根が微生物との共生を選択したり、動物や昆虫の多くが腸内細菌を変容させたりと、土と生き物は互いに影響しながら共生関係を築いてきた。動植物の進化を土の視点から考えるということは自分にとって発見でもあった。人間を含む「生き物はみな元をたどれば栄養分を「土」から獲得している」ことに気づくと、植物がいかに土から栄養を獲得するかということは、不思議と他人ごととは思えなくなった。

足元に広がる土の世界は想像以上に複雑で未知の部分も多い。10gの土に100億の細菌、さらに無数の菌類、ウイルスが存在していると言われており、“生きた土”を研究室で観察することは非常に困難らしい。本書では、著者が実際に現地で世界中の土を観察・採取した記録をもとにした記述が多くあり、調査している光景が目に浮かぶほどである。

また、その記録の対象は土だけにとどまらず現地に住む人々の農法や生活にまで及んでいる。このようなフィールドワークを通した人類学的視点からの描写が随所に盛り込まれていることも、本書の魅力の一つだといえる。

映画:パメラ・タナー・ボル監督(2021)『君の根は。大地再生にいどむ人びと』(原題:To Which We Belong)

また土の話題で恐縮だが、映画は『君の根は。大地再生にいどむ人びと』(原題:To Which We Belong)を紹介したい。一般的に環境負荷を与えているとみなされる農業や畜産を通して、むしろ大地を再生しようとする人々を描くドキュメンタリー映画である。

彼らが実践しているのはリジェネラティブ農法(大地再生農法)と呼ばれ、土を耕さない不耕起栽培や、家畜の移動と共に牧草の回復を促す牧畜などが取り上げられている。このような大地再生農法は、土中に炭素を固定したり、乾燥地帯に草原を復活させたりと環境に良いだけでなく、農家にとって経済的メリットがあることも併せて説明される。パロディ映画のようなタイトルだが、描かれている内容はオリジナリティに溢れるものであった。

映画の舞台はアメリカ大陸やアフリカ大陸の乾燥地域が多い。草と水分が失われ、砂漠化する土地でいかに緑を取り戻し、維持するかということが焦点の一つとなっていた。一方日本は比較的水が豊富にあり、どちらかといえば嫌でも生えてくる雑草の対策に手を焼くほどである。地域が違えば課題も異なるのは当然であり、映画で紹介されている農法がそのまま日本に導入できるわけではない。

日本では、肥料過多による土壌・水質汚染や、モノカルチャー化による生物多様性の減少、耕作放棄地の増加などあげられるが、こうした課題に対する日本流のリジェネラティブな農業が展開できるのだろうかと考えていた。映画では度々、「課題を解決するヒントはいつも足元(土)にある」という言葉が紹介される。土と、そこに住む多様な微生物たちのポテンシャルに気づくことがまず一歩目になるのだと言われている気がした。

11月号

本 西加奈子(2014)『サラバ!』小学館

映画 監督・脚本/ナディーン・ラバキー(2007)『キャラメル』製作国/レバノン・フランス

西加奈子(2014)『サラバ!』小学館

主人公、圷歩(あくつあゆむ)の生い立ちが自分には他人事とは思えなかった。彼のようにイランで生まれたわけでもエジプトで幼少時代を過ごしたわけでもないが、自分とちょうど20歳違う歩の視点、エジプトを見る目、震災を見る目、宗教を見る目、大阪を見る目とが時々交差して自分と重なった。私は中学生の時に東日本大震災を経験し、高校卒業後は大阪に住み、大学では専攻がアラビア語だったということもあり、短期のエジプト留学をした。それゆえ、歩に共感できることが多くある。物語の読み方としては正しくないかもしれないが、彼に自らを投影し重なっていくあまり、自分の人生の先を体験しているように思われた。三十代になり、人生がうまくいかなくなっていく歩の焦りが、他人事ではないように感じられた。

日本人の宗教観を取り扱っているのがこの小説の面白いところだ。エジプトに住むイスラム教徒やコプト教徒の人たちが、息を吸うように神様を信じ、心の支えとしている。一方で、日本人の多くが自認する宗教を持たず、「幹」が揺れ、心の平安をうまく保てずにいる。私自身、自分の宗教が何なのかよくわからない。エジプトに留学した際、ごく自然に神を信じ、心の拠り所としている彼らを羨ましくさえ思った。特に日本人はオウム真理教の事件や9.11のテロ事件以来、新興宗教やイスラム教に対してアレルギー反応を示すようになったともいわれる。

そんな日本人の複雑な宗教観を主人公の歩の受動的な生き方や、姉の貴子の暴走を通して「サラバ」は示してくれているように思う。物語中では、オウム真理教の一件で姉が信仰していた宗教が周辺住民から危険視されてしまう。姉は自分の信じていたものを否定され、皆からの尊敬の眼差しが一挙に中傷の的に変わり、彼女の心は壊れてしまう。一方、歩はその生い立ちから、全ての事象に受け身の体勢を取り、他人と比較することで、自分の心の平安を保ってきた。しかし、自らの加齢と薄毛症で、歩を特に苦労せずとも成功に導いてきた容姿端麗さは失われ、精神的に不安定になってしまう。姉も歩も自分の信じるものを見つけなければいけなかった。それは誰かに決めてもらうものではなく。自分で見つけなくてはいけないものだ。姉は世界放浪の旅の中で伴侶を得て、ユダヤ教に改宗する。伴侶とヤハウェを自らの心の支えにしたのかと思われるがそんなことはなく、「幹」を見つけたということだった。歩も幼い頃を過ごしたカイロに戻ることで、自分なりの「幹」を発見する。

自分の「幹」を発見できない日本人は多い。生きるための自身の心の支えである「幹」を見つけることは私を含め、日本を生きる多くの人々にとっての課題である。自分の「幹」は何かを考えながら読んでほしい作品だ。

監督・脚本/ナディーン・ラバキー(2007)『キャラメル』製作国/レバノン・フランス

今回紹介する映画はレバノンの映画『キャラメル』だ。監督はナディーン・ラバキー。彼女は『キャラメル』の主人公を自ら演じている。ハリウッド映画やボリウッド映画が人気を博している中で、中東映画と聞いてピンとくる人はあまりいないだろう。僕自身、専攻柄中東映画をよく観る方ではあるが、娯楽映画として勧めることができるものは多くはない。ハリウッド映画のように、善と悪がはっきりしたヒーローものやシンデレラストーリー、ハッピーエンドが約束された映画に慣れ親しんでいるからかもしれない。今回紹介するこの映画も劇的に面白い映画ではないかもしれないが、少なくとも僕は映画を観た後にある種の満足感を感じた。悲劇ではないが、物語全体を覆うなんとも言えない哀愁にカタルシスを感じたのかもしれない。

「キャラメル」は、サロンという男性が立ち入ることが憚られる聖域を舞台とし、日常を描いた作品だ。サロンの女性たちそれぞれにスポットが当てられる群像劇で、レバノンの女性たちが抱える問題を浮き彫りにしている。

中東のサロンでは、レモンと砂糖を加熱して練ったキャラメルを使って脱毛する方法があり、これが映画のタイトルの由来になっている。主人公の女性は、妻帯者であることを隠していてアプローチしてきた男性と、サロンを訪れたその妻にアツアツのキャラメルをお見舞いする。キャラメルを練り上げ、強く剥がして小さな復讐をするシーンは小気味がいいので、ぜひ注目して見てほしい。決してハッピーエンドとは言えないかもしれないが、苦悩を抱えそれでも日常を生きるレバノンの女性たちの逞しさを感じてほしい。

10月号

本 森博嗣『孤独の価値』幻冬舎、2014年

映画 ジェイソン・ライトマン監督『タリーと私の秘密の時間』2018年

本 森博嗣『孤独の価値』幻冬舎、2014年

本を読む、という動作に対するハードルが出産後恐ろしく高くなっていた。生後かなりの間、とにかく「寝たい」以外の感情は生まれず、字を追う集中力は失われていた。気づけば、まとまった活字は生活から遠いものとなっていった。そんな日々が少し落ち着きつつある頃、自分自身のそのときの苦しみから、ある背表紙に吸い寄せられていった。「孤独の価値」という1冊である。

ちょうど雲南省での現地調査を行っていた大学院生の頃、向き合っていた修士論文のテーマは「孤独感」だった。様々な視点から「孤独」という概念が分析され、その幅広さと複雑さに、あらためて人間の面白さを感じていた。それから社会人になって「孤独とは」と考えることも徐々に減り、忙しい日々を過ごしていた。新しい環境に慣れない中でもそれなりに充実しており、人々に恵まれていた毎日だった。しかし出産を機に仕事を一旦離れたことで、心身のバランスが大きく崩れることとなった。社会と断絶された数年間を過ごすことになった私は、再び「孤独」について考える状況に身を置くことになった。

「寂しがり屋は恥ずかしい」「こどもも産まれてハッピーなんだから孤独とは無縁でしょ」といった、社会になんとなく流れる雰囲気に飲まれ、これからまた楽しく生きていくことができるのか、何もかもわからないという状態になっていた。

この本を手に取ったのは、そういった最悪の状態からは少しずつ回復しつつあるときだった。

少しずつ読み進める中で、なにかを生み出すには一人の時間が必要、ということを思い出した。学生の頃から音楽が趣味で、特に曲を作る時間は何にも代えがたい特別なものだった。一度ゾーンに入ると意識が別空間に浮遊し、形になってきた、と思ったらいつの間にか正常モードの自分が帰ってきている、という感覚だった気がする。その間は「寂しい」などという気持ちは一切浮かばず、ただただ「無」の状態になっていたのだと思う。他人事のような表現になってしまうが、この表現があっているのかも実はよくわからない。

好きなことをすれば寂しさは紛れる、と経験していたはずなのに、なぜ「孤独」というワードに惹かれる状態になったのか。それはきっと好きなことをするエネルギーさえなくなっていたからだ。そして社会に「必要とされていない」「居場所がない」という自分に耐えきれなかったからだ。休職中も、運よく関わらせてもらえた翻訳や日本語指導ボランティアのおかげでぎりぎり自分を保つことができたが、「稼ぐ者こそ存在価値がある」という狭い価値観で自分を無意識に測り、気づけば「お前なんかどっちにしろ・・・」とブルーハーツのロクデナシが脳内の定番BGMになっていた。

復職してもしばらくは、以前と同様に働けない後ろめたさや、周囲に迷惑と思われているだろうという勝手な自意識で、孤独感はむしろ強まった。思い返せば寝不足はまったく解消されておらず、根性だけで職場にたどり着き、生き永らえていた。この上なく不健康な日々だった。「寂しい」が悪いわけじゃない、というのは様々な論文から学んでいたはずなのに、時が経って「孤独」の辛さを味わったのは、いろいろな要因が重なったからだと考えられる。また同じ状況にならないようにはどうすればよいか、それはわからないが、振り返ることができた、ということには意味があると強く思う。

この本は、言葉にできなかったしんどさを、少しずつ言語化する大きな助けになった。今なら思える。また、孤独をじっくり味わい、その中で生み出せたものがあれば大切にしたい。そして生み出したものに共鳴してくれる人がもしいたら、その人の孤独について話してみたい。

映画 ジェイソン・ライトマン監督『タリーと私の秘密の時間』2018年

90分でこんなにも心が動くとは思わなかった。主人公のマーロは3人のこどものケアに日々追われ、心身ともに追い詰められていた。そんな中で出会ったベビーシッターのタリーとであう。2人やりとりは軽快で何気ないが、いろいろなことを考えさせられた。2人の年齢差が、今の自分と大学院にいた頃の自分ぐらいの差で、その頃の自分が今の自分に会ったら何を思うだろう、といったことが頭の中でシミュレーションされた。自由を愛するタリーの姿が過去の自分に重なって、なんだか恥ずかしく思えるシーンもあれば、ジレンマに悩むマーロと今の自分が共通する部分も多くあった。タリーぐらいの年齢の方にもぜひ観てほしい。そしてどう感じたかということを聴いてみたい。また、自分は10年後に観たらどう思うだろうか…人生の段階ごとに感じ方が変わりそうで、それが楽しみだと思えた。人の成長は止まることはなく、常に状態も変化する。前はこうだったな、と戻れない時間をただなぞる時もあるが、それも含めて人生の一部、それでいいと思わせてくれる作品だった。

9月号

本 サヘル・ローズ(2022)『言葉の花束 困難を乗り切るための“自分育て”』講談社

映画 監督・脚本 / 川和田恵真(2022)『マイスモールランド』日本

サヘル・ローズ(2022)『言葉の花束 困難を乗り切るための“自分育て”』講談社

ここで紹介したい本として、サヘル・ローズさんの『言葉の花束 困難を乗り切るための“自分育て”』を挙げる。彼女はイランで生まれて、戦禍の末、養子縁組した養母に引き取られ、はるばる日本へやって来た。今よりもずっと閉鎖的だった日本社会で、マイノリティの外国人として多くの苦難を乗り超えてきた。本書はその経験と彼女の価値観がまとめられた一冊である。

【私は強くない、私は弱い】これが私の強みです。

前向きに明るく生きる彼女からは、あまり感じられない「弱い」という言葉が印象に残った。つらいことがあれば、つらいと自分の弱さを口にしてもいいのではないかと、彼女は本の中で語っている。戦禍で目にした状況や過去が残した傷は心のトラウマになり、その傷を抱えたまま来日し、いじめや貧困など想像できない苦労を異国の地で経験した。しかし、その過去や現実を受け入れ、前を向き、人間の弱さ、自己の弱さを語っている。人間は、名誉やお金に恵まれ豊かであっても、身近な幸せに気づかず、孤独を感じる。人の弱さを知った彼女だからこそ、この現実を認識できるのかもしれない。人間は脆く、誰かの支えなくしては簡単に崩れてしまう。人との繋がりなくしては生きていけない生物であるからこそ、今の社会には互いの「ケア」が必要なのかもしれない。他者に助けられ、自分も助ける相互関係が人の心を支えてくれるのだろう。

看病というのは【してあげる】のではなく【手を握って寄り添えること】だと思います。

養母が病気になったとき、彼女は不安に駆られた。看病することは養母への恩返しでもあり、いずれ自分も誰かに看病される側になると考えた。二人で歳を重ね、日々の生活や対話の中で、彼女は養母の苦しみを知る。記憶力が低下する苦しみなど、あらゆる目に見えない悩みを抱えている。その苦しみを全て理解することはできず、痛みに共感することはおこがましいことではないかと思う。それでも、だからこそ、分かり合えないずれを抱えて共に生きていくのだろう。決して自分だけでなく、人にはそれぞれ弱さと既存の価値観がある。互いの持つ文脈が異なっても、自己と他者の弱さを知り、「ケア」を大切に、対話していくのである。

監督・脚本 / 川和田恵真(2022)『マイスモールランド』日本

クルド人のサーリャは、家族とともに生まれた場所を離れ、幼い頃から日本で育った女子高生である。しかし、在留資格を失ったことをきっかけに、今まで意識してきた日本人らしさに疑問を感じ、自分の居場所、ルーツとの狭間でアイデンティティが揺れ動く。日本語を話し、友達と学校生活を送る、いつもと変わらない日常が「難民」という枠組みで変わっていってしまう。マイノリティの立場の危うさ、人々の無関心など、あらゆる現実を目の当たりにする。そのような社会で家族とともに強く生きるサーリャには、変わらず傍に友達がいる。友達との繋がりは彼女の支えになっている。マジョリティ側にいたとしても、簡単にマイノリティになってしまう不安定さがこの社会にはある。それは日本人も、日本に住む外国にルーツを持つ人も同様である。「多文化共生」そのような言葉が独り歩きしてはいないだろうか。本当に実現に向かって社会は動いているのか。内と外の価値観が根強い、今の日本社会に問いかける一本の映画である。

6月号

本 スナウラ・テイラー、今津有梨訳、2020年(=2017)『荷を引く獣たち 動物の解放と障害者の解放』洛北出版

映画 ナンシー・マイヤーズ監督 2015年『マイ・インターン』(原題: The Intern)

スナウラ・テイラー、今津有梨訳、2020年(=2017)『荷を引く獣たち 動物の解放と障害者の解放』洛北出版

「わたしたち」は、いろいろな「当たり前」のなかで生きている。物やサービスを売り買いすること、町の中を歩いたり車や電車を使って移動すること、肉や魚、野菜や穀物などを加工・調理して食事をすること、さらには言葉を話すこと、手足を思い通りに動かすこと、考えを思いめぐらすこと、呼吸すること、意識があること、理性的であること、などなど。「わたしたち」の「当たり前」は、それが「当たり前」であるから、その中身がなにかを意識せずに日常を送ることができている。

しかしながら、その「当たり前」は「わたしたち」に限定されたものであり、それが日常として維持されることには、さまざまな区分と排除と抑圧が日常的に機能していることの徴となる。そうした「当たり前」を解きほぐす営為として、「健常者」(=「人間」)がつける「ふつうの人間」と「障害者」と「動物」の差異をときに強調したり無化したりして、その差異の意味そのものを解体しているのが本書である。

著者のスナウラ・テイラーは、アメリカの画家であり作家、そして障害者運動と動物の権利運動家でもある。そして彼女自身、「先天的」に障害をもっている。彼女の障害の診断名は、先天性多発性関節拘縮症、それは新生児において医学的には比較的珍しいとしてあるが、動物に目を向けたとき、工場式畜産において頻繁に発見される障害でもあり、障害をもった動物たちは「殲滅」の対象となっていることを、彼女は指摘する。種が違えば、同じ障害でも扱いがかわることをもって、そうした「動物」の扱いが、「健常者」において「障害者」にも日常的に行われていることをもって「動物」と「障害者」を同じ位置下におきつつ、また自らが「殲滅」の対象となっていないことをもって「動物」側に置かれていないことも指摘する。そうして彼女は「健常者」「障害者」「動物」を区分して「当たり前」をつくる差異や差異を巡る考え方をかく乱していく。

昨今、動物倫理は、いろんな社会問題とつながる形で論じられる。牛のゲップが地球温暖化をもたらすとして工業式畜産が批判されると同時に、工場式畜産における動物の扱いが非道徳的であること、そもそも肉を食べる事が命を一方的に奪うことであること、工場式畜産や愛玩動物産業で大量の動物に対し一方的に苦痛や死を担わせること、このように人の社会にかかる動物倫理が盛んに論じられてきている。

スナウラ・テイラーは、動物倫理の射程が人と動物のあいだに起きていることにとどまらないことを、人同士の「障害者」にまつわる議論から、赤裸々にかつ明晰に論じていく。「障害者」が自分の思うとおりに人生を送ることが能力的にできないとして、保護の名目のもとに排除や抑圧の対象となっていること、そうした議論の範囲が「男女」「人種」「民族」「社会階層」などほかの日常に差別が生起される領域にも広がりをもつことを教えてくれる。

そして、自由についても教えてくれる。

「「…障害は芸術だ。それはひとつの独創的な生き方なのだ」。

わたしはこの言葉が大好きだ。この言葉は、芸術家としてのわたし、そして物を取ったり、どこかへ出向いたりする方法を独創的に生み出しながら日常生活を送る障害者としてのわたし、この双方に共鳴する。マーカスの言葉は、障害とは単なる欠如とだという考えに挑戦する。さらに、この言葉は、効率性、進歩、自立、理性をかならずしも中心に置くのではない生き方に価値を見出すよう私たちに求める。……障害は、解放的で爽快でもありえ、しかもこの社会が私たちを「正常」という枠へ閉じ込めるのに課す、型にはまった仕事から抜け出させてくれる自由の場でもあるのだ。」229-30

この言葉を「障害者」の文脈に限定させず「動物」にも当てはめてみたとき、そこには果てない世界への自由の徴となる。

映画 ナンシー・マイヤーズ監督、2015年『マイ・インターン』(原題: The Intern)

40歳を超えて人生も折り返しに差しかかると、職場や社会で活動していれば「おじさん」として振る舞う機会が増えてきた。自分よりも10も20も年若い人たちと交わることに、いつも緊張を覚える。言い方や態度が偉そうでないか、過度に負担をかけていないだろうか、気味悪がられていないか、親しみが湧くように振舞えているだろうか、とか、そんなことを悶々思いながら、あぁ…もう自分は若者と同じ立場で接することはできないなぁ、といま自分が纏っているものを眺めながら、なんだか落ち込んだり・さびしく思ったりする。

そんな悶々とした気持ちを取り払う映画を紹介したい。『マイ・インターン』。この映画はロバート・デニーロ扮する70歳のベンが、アン・ハサウェイ演じるジュールズのファッション通販サイトの会社にインターンとして働き始める物語だ。

この映画の観賞点のひとつに、職場における世代間の関わり合いがある。フィクションであることは踏まえたうえで、ある種の理想的な世代間の関わり合いが爽やかに描かれている。

ベンは70歳の老紳士、社長のジュールズを含め社員のほとんどが20代から30代。しかもベンはインターンで、他の若い社員よりも職位が低いものとしてある。当然ながらその関わり合いに世代間のギャップは生じている。生きてきた時代と時間の総量が違えば働き方やその生活も、考え方も価値観や経験の色合いも異なる。登場人物たちはそうした世代間のギャップを、はじめは驚き戸惑いながら、好奇と信頼をもって軽やかに触れて、受け入れ、乗り越えていく。

映画のなかのベンは、終始、紳士である。自分が積み重ねてきた経験や実績の一切を、年下の人たちに誇ることはせずに、控え目に、そして的確に、相手に寄り添いながら穏やかに、ユーモアを交えて自分の思いや考えを伝えて手助けしていく。ジュールズはそんな彼を「目ざとすぎる」と忌避するも、ベンは敬意と尊敬をもって彼女を仕事で支えていく。そうしたベンの筋道ぶれない姿勢から、同僚はじめジュールズは彼への信頼と友情を育んでいく。

そう、映画のなかのベンは「完璧」なのだ。フィクションだから。

現実の職場での人間関係や世代間の関わり合いは、そんな単純なものではないし利害関係もあいまって、あえて簡素でそっけないものだったり、妬み嫉みがふんだんに複雑怪奇なものだったりもする。

だからこそ、映画のなかのベンの振る舞いが、唯々まぶしくかがやいて見える。ベンは、年齢や経験や実績も、ただの「違い」として一つの個性のように在るがごとくに、敬意をもって人と関わり合う。そんなベンの姿勢や振る舞いを、世代間を超えた関わり合いを、この映画は鮮やかに映し出し、これからの折り重なる人との関わり合いを楽しみにさせてくれる。

4月号

本 ダニエル・キイス(著),小尾 芙佐(翻訳)『アルジャーノンに花束を』

映画 滝田洋二郎監督(2008)『おくりびと』

■知能と知性、感受性について

『アルジャーノンに花束を』という本を紹介したい。

知的障害である主人公が臨床試験を経て天才と呼ばれるまでの高い知能を得た。その過程において、周囲との人間関係や自分の感情などが目まぐるしく変化していく様子を描いた作品。主人公の日記という体裁で、この作品は描かれており、その日本語での訳し方が演出的である。日本語のひらがな、カタカナ、漢字の文字や文体を上手く使い分けて、主人公の知能を得る経過を感覚的に把握できる。また主人公は、急激な知能を得ることはできても、情緒面での発達はその知能の急激な発達に追い付かず、周囲との軋轢が生まれてしまう。単に知能を発達させることと知性の高めることとの違いを考えさせられた。

物事をより客観的に認知し、説明できるようになってくることで、これまで見えていた「世界」が違って見えてくる。主人公が自分を手術してくれた先生達よりも自分が知能的に上回っていると自覚してしまうシーンがある。今まで尊敬していた教授や医者たちを見下すようになり、今までの感謝もなくなり、彼らは自分への実験で名声を手に入れるために自分を利用していると、主人公はショックを受ける。主人公は純粋に人を信じていた無垢な状態から知能の発達とともに徐々に、世界の見え方が今までと異なり、周囲への疑心暗鬼が生まれ誰も信じられずに孤独に陥ってしまう。通常は成長過程においては時間をかけ、色々な人間がいることを学び、人間の自分勝手さ、世の中の理不尽さや自分の思い通りにいかないことも経験しながら、時間をかけて自分の感じ方をコントロールする術を身に着けていくのだろう。

孤独の底から、主人公は本来の感受性を発揮し、周囲と自分の存在意義に対する新たな見方を獲得していく。残念ながら、主人公の知能の増進は一時的なものにすぎず、知能がどんどん後退していく。しかし、その過程においても、主人公はこの臨床試験を受けたことを前向きにとらえ、自分の人生を肯定的なものととらえようとするこの主人公の心の強さに胸が打たれる。

■食べること、生きること、そして安らかな旅立ち

映画『おくりびと』は、安らかな人生の旅立ちをお手伝いする納棺師に焦点を当てた作品。主人公はプロのチェロ奏者であったが、突然リストラされ、夢を諦め田舎に帰る。そこで出会った職が納棺師という仕事。はじめは、職業的な差別を受け、主人公も納棺師という仕事に納得していなかったが、少しずつその仕事の尊さに充実感を見出していく。作品では転職、差別、性、孤独死、家族の縁など色々な人生の側面がほんのりとちりばめられている。

私が印象に残っている主人公の変化がある。孤独死後2週間経過したご遺体の処理現場に立ちあうというヘビーな経験を就職直後にし、主人公はその日の夕食で鶏肉を見て吐きそうになる。一度、退職しようとするが就職先との社長の独特の死生観を聞きながら、また職復帰をし、様々な人々の旅立ちの手伝いをしていく。その後、社長らとのクリスマスパーティで主人公がフライドチキンにかぶりつく。この2つの食事シーンの変化がこの仕事を主人公が受け入れられた様子が描かれている気がする。食べるという行為が他の生命の死と生きることをつなぐように、主人公の新たな生き方につながっていくように感じる。

冠婚葬祭にまつわる儀式は文化と非常に密接につながっている。日本では、現在の埋葬手段は、ほぼ火葬一択しかない。土葬を希望する在日外国人は困っているのではないかと考えさせられることがあった。(在日外国人の方が日本で土葬を希望する場合、エンバーミング等をして海外に遺体を移送したり、日本の数少ない土葬墓地に移送したりするらしい。)そんな折、このReadingsの紹介を受けたこともあり、この作品を紹介したいと思った。

3月号

本 檜垣立哉著(2012)『子供の哲学:産まれるものとしての身体』講談社

映画 相米慎二監督(1993)『お引越し』讀賣テレビ放送

人はいつか必ず死ぬのに、なぜ生きるのだろうか。生きることに積極的な理由などなく、それどころか自分がいま生存していることは何ら必然でないという思考に直面することは、一種の底知れない恐怖を喚ぶ。

檜垣立哉(2012)『子供の哲学:産まれるものとしての身体』講談社

私の生とは何か、といった問いに対して、私はまずもって誰かの子供であった、という出発点をひらくのが本書である。不思議なことに、私は他者から産まれ、他者を産む。

「私の子供」とは誰のことなのか。究極的には、あらゆる「生まれてくるもの」が私の子供だと論じられる。一般に「私の子供」とは、血やDNAなど、私に属する何かをうけつぐ存在として考えられるが、実は「私のもの」として継承されるものなどなく、「私は生きているものとして、そこで生きていることをつなげている」ことだけが「疑いようのない事実」(p.24)である。そして、「生きていること」そのものをつなげる力を「いのち」と名指す。「いのち」は何かの内容や、固有の「私」性を何も伝えてはいない。しかし、身体が生きていることの継承なくしては、「この私」もなく、文化も社会も何も残らない。

「いのち」を伝えるということには、その人が事実上子供を産むかどうかは関係ない。身体を持って産まれた存在である限り、自然史的なスケールで継承されてきた「いのち」を反復している。身体を持つことで環境から切り出される私は、同様に身体を持つ他者と関わることによって「私」でありうる。それと同じように、私が生きえない未来の他者=子供によって、有限の時間を生きる私が在らしめられる。

ただ未来が「ある」ということに向かう賭けのような情動として、私は私の「いのち」をつないでいるのであり、それこそが「私」なのである、と著者は言明する(p.193)。

一方では、身体/生命としての私は誕生と死に縁どられる。他方で私とは、誕生以前にべつの生命が「いのち」を反復していた時間の端に在るもので、私は死によって、自己が産まれる以前を反復する。「自己とは、その経験しえない経験を折り返すように、他者の生殖へと向かうものなのである」(p.170)。自己という「同じもの」を解体させ、進化=べつのものになることを実現するものもまた「いのち」なのだと著者は示す(p.180)。

それ自体は無意味であるが、それなしにはあらゆる意味が失われるような「いのち」は、誰のものでもない。私から特定の誰かへひきつがれるものではなく、「誰にでもむすびついて、誰とでも関連する「いのち」の「分有」が思考されるべきである」(p.200)と著者は主張する。

「それは最終的には「私がある」ことの肯定であり、産まれてくるすべてのものの肯定でもある。こうして描かれる生命には、何の基準もないし、何の功利性もない」(p.201)。

自らの生きる意味にさえ説明責任を負わされる現代社会にあって、本書は、私の責任の範疇などにはない、自然史の偶然的な突端であるに「過ぎない」身体の徹底的な無意味さを基礎とする、生への無条件の肯定を与えてくれる。生命の分有への認識は、自らの幸福が他者の幸福でもあるような世界へ向かう強度をもたらすだろう。

相米慎二1993『お引越し』讀賣テレビ放送

「子供」は親なる自然的・社会的所与に対し受動的に産まれ、変化の主体となる。

雨の夜。小学6年生の漣子(レンコ)と父、母が食卓を囲んでいる。父が家を出て行く前の最後の晩餐である。両親の別居に傷つく漣子は、元の生活を取り戻そうと働きかけるが、その度、両親は勝手とも言える自分たちの気持ちを吐露する。

漣子を演じるのは11歳の田畑智子。「何で産んだん?」「お母さん、あたし早う大きいなるからね」、痛切な叫びが胸を打つ。

琵琶湖での祭りの夜にただ1人、漣子が山中を彷徨うシーンでは、人間の生命など顧慮しない圧倒的な自然の濃密な生の重なりが描かれる。自然は、個体としての私を一部としながら、それを平衡に引き戻す力としても対峙される。その生と死のせめぎあいが、真っ暗な山の急斜面を裸足で下りる少女の身体によって際立たせられる。

幻想的な場面――火祭りから川の中へ、川辺での月への咆哮など――のつながりは自明でないが、連なり全体として名状しがたい必然性を感じさせる。思えば、世界を所与の意味によって纏められたものとして生きることは、そこから分散する部分の豊穣性を見失うことではないか。

本作品を通して、火と水のモチーフが反復的に現れる。両者が死と生、瞬間と永遠の両義を持たされながら、対置もされていようか。火と水との煌きは、圧巻のクライマックスに極まる。

詳述は避けるが、この神秘的で、言葉による説明を拒むようなクライマックスにおいて、漣子は、産まれるものとしての受動性を包摂的に超克し、産むものとして親と対等な位置に立つのかもしれない。その壮絶とも言えるシーンで、漣子=田畑は、黎明の琵琶湖に響き渡る「おめでとうございます」の声をもって、この世に生まれたあらゆるものを祝福してくれる。

2月号

本 ビル・パーキンス著、児島 修 翻訳(2020)『Die With Zero 人生が豊かになりすぎる究極のルール』ダイヤモンド社

映画 土井裕泰監督(2020)「罪の声」

本『Die With Zero 人生が豊かになりすぎる究極のルール』

究極のルールの部分である「how to」の箇所は各々読んで頂くとして、ここでは私が共感し気に入った、本の概念の部分を紹介したい。

▼ 経験からは、その瞬間の喜びだけでなく後で思い出せる記憶が得られる

「アリとキリギリス」の「アリ」は勤勉で、夏に「キリギリス」が遊んでいる間にせっせと働き、冬の食料を蓄え生き残った。想像通り、「キリギリス」は悲惨な目にあったが、じゃあ、「アリ」はいつ遊んだのだろうか??これがこの本のテーマであり、私が気に入った理由でもある。

忙殺され続ける日本の現代人は忘れがちだが、人は老化で必ず死ぬ。ならば、最大限命を燃やす方法を考えるべきだと私は思う。金のために人生を犠牲にするべきではない。仕事や物質の奴隷になってはならない。そんなことをしていたら、何も経験ができない。

私が改めて感じたのは、「経験の価値をもっともっと信じること」であり、「そのために必要な時間を作りだすべき」だということだ。昔から、世界の知らない所でいろんな経験がしたいと思っているし、人生は経験の合計値だと思っている。この本でその答え合わせができた気がする。

日本は「アリ」が多すぎる。「キリギリス」に一度なってみるのも楽しいと思う。ハメをまだ外したことがない人は、一度外すことをこの本と私がおすすめする。怠けろとは言っていない。「味わうべき喜びを逃してはならない」ということである。「キリギリス」にばかりなっていたら悲惨にはなるが、味わうべき喜びは体験して死ねる。人生は一度だ。まさにそれが書かれていて、共感した部分である。

▼ 「お金」と「記憶の配当」の違い

明確な目的と意図のもと、溜めているならいいが、特に「アリ」のように計画などがないのなら、すぐにお金を経験に変えるべきだ。お金で「物質」を買うと価値と価値の物物交換だが、お金で「体験」を買うと、体験した後もその記憶が増幅し、何度も何度も追体験できる。一粒で何度も美味しい「記憶の配当」である。

現代社会は、勤勉に働き喜びを先送りするのが美徳となっている。キリギリスはもう少し、節約すべきだし、アリはもう少し楽しむべきだと言うこと、要はバランスである。あなたがもし「無駄に」溜めているお金で経験を買うのなら、得られるのは経験だけでなく、その経験がもたらす副次的な喜びである「記憶の配当」も含まれていると認識しておくべきである。

▼ 自動運転モードを手動へ

あなたが毎日缶コーヒーを買っているとする。それは本当に必要なものだろうか?もしその習慣がなければ、「記憶の配当」に分配できたのではないだろうか、、、?などと今までのルーティン化している自分を鑑みて、「自動運転モード」になっていないかを確認してほしい。人生を存分に楽しむにはまず、「手動運転モード」にするところから始めないといけない。

映画『罪の声』

▼ 罪の声の紹介とあらすじ

塩田武士作の小説を映画化。「ギンガ・萬堂事件」という35年前の大事件を中心に話が進む、過去の事実を徐々に明らかにしていく物語。昭和の時効となった未解決事件「グリコ・森永事件」をモデルにしたフィクションである。

京都でテーラーを営む曽根。自宅で見つけたカセットテープに幼い頃の自分の声が。それは「ギンガ・萬堂事件」に使われた男の子の声と全く同じだった。大日新聞記者、阿久津も同事件を追い始める。

▼ 正義とはなにか

(以下ネタバレ含みます)

警察への不満から学生運動が広がり、脅迫事件を起こして、してやったという主人公の叔父。警察への悔しい思いや怒りから学生運動をして警察に一泡吹かせてやると思って自分の子供の声を脅迫のテープに録音させた主人公の母。

警察に対する、社会に対する怒りが正義だったから、犯人は青酸カリを混ぜた菓子をばらまいた。だが、それが何を残した?脅迫の声に使われた3人の子供を「社会的に殺した」、ただそれだけだ。正義とはなにか、その正義は本当に社会の考えに対する正義だろうか、本当にこれがしたかったことだろうか。

「人の立ち位置が変わると正義の意味も変わる」とは思っているが、この考えは、「行き過ぎた正義」には通用しない。誰かを殺したり、傷つけたりするのはただの自己満である。批判運動をするなとは思わないし、自分の意見を大きく打ち出せるのもいいことだ。ただし、傷つけないか、嫌な気持ちになる人はいないか考えた上で、だ。脅迫の声として使われた子が、大人になってからどう思うのかを考えるだけでよかった。「行き過ぎた正義」と「自分の子供の声で脅迫テープを作ること」を天秤にかけて欲しかったと思う。

史実に基づいたフィクションなので、同じようなことが実際にあったと思う。いまももしかすると、苦しい思いをし続けて生活している人がいるということだ。胸が痛くなる。

私たちがなにか行動を起こす時は実は見えていないところがあるのかもしれないと感じさせ、自分の正義とは何か、を深く考えさせてくれる映画だった。

12月号

本 小田実(1961) 『何でも見てやろう』 河出書房新社ほか

映画 主な監督・脚本 山田洋次、主演 渥美清『男はつらいよ』シリーズ

本 『何でも見てやろう』

約60年前の本。作者の小田実が、1958年にフルブライト留学生として、横浜からアメリカへ渡り、2年をかけて欧米・アジアなど22か国を回った時に見聞きしたものをまとめた本である。現在のバックパッカーの走りともいえる。40年以上前、18歳のころ、これを読んだとき私自身、外国が身近に思えた。色んな物を見て聞いて、さまざまな角度から物を見てと言われているように感じた。この本に刺激を受け、1983年に40日間、欧州各国をぶらぶらした。資金は大手パン屋の夜間仕分け作業で準備した。1973年にそれまでの1ドル=360円の固定相場制から変動相場制に移行し、旅行当時は240円前後であった。その旅の参考者書は、1979年に創刊された「地球の歩き方」と「ヨーロッパ1日10ドル3000円」(アーサー・フローマ、ホープ・アーサー夫妻著)であり、いまのネット社会とは異なった時代背景であった。

当時と現在では社会状況や価値観も変わっているが、この作者のチャレンジ精神に当時の若者は共感し、ベストセラーになったのであろう。現地で多くの友だちづくりができるところもおもしろかった。

映画 『男はつらいよ』シリーズ

主な監督・脚本は山田洋次、主演は渥美清である。映画としては、1969年~1995年に50作が公開された。私が劇場で見たのは数本に過ぎないが、テレビ等で再放送され思い出しながら、ひとりにやにやしている。この作品は、主人公、「フーテンの寅」こと車寅次郎(くるま とらじろう)は、毎回旅先で出会ったマドンナに惚れつつも失恋するか身を引くかして、その恋愛は成就しない。寅次郎の恋愛模様を日本各地の美しい風景を背景に描いている。また、故郷の柴又に戻ってきては、大騒動を起こす人情喜劇でもある。渥美清は、没後1996年に国民栄誉賞を受賞している。

なぜ、この映画を紹介するのか。それは私が高校1年生だった(45年前)ころ、当時すでに「寅さんファン」であった同級生に誘われ、映画を見にいった記憶が残っているからである。いま思えば、昭和の古き良き時代であった。

さらに、シリーズ17作「寅次郎夕焼け小焼け」は、私の地元、兵庫県龍野市(現たつの市)がロケ地になったこともあり、親近感がより強いものとなった。そのマドンナの太地喜和子もよかった。

参考:「男はつらいよ50th特設サイト」

https://www.cinemaclassics.jp/tora-san/movie/

私は、単純な性格なのか、周りから影響を受けやすい。自らの小さな経験だけでは感じることができない世界を本や映画で知ることができた。また、本や映画によってその世界に近づいていこうとする自分自身を振り返ることができる。

11月号

本 松浦弥太郎(2012)「あたらしいあたりまえ。暮らしのなかの工夫と発見ノート」PHP研究所

映画 ニック・カサヴェテス監督 (2004) 「The Notebook(邦題:きみに読む物語)」

日々をせわしなく過ごすなかで、ふと、心がざわざわしたり、余裕が無くなって他人にも自分自身にも優しくできなくなったり、どうしようもない気持ちになることはないだろうか。

そんなときに、自分を取り戻して優しい気持ちになれるような本と映画を紹介したい。ぜひ、温かいスープやお茶を用意して、ブランケットにぬくぬくとくるまって、この本と映画を楽しんでほしい。

あたらしいあたりまえ。

毎日を生きていくうちに焦燥感や不安、無気力に襲われ、自己肯定感がブラックホールに吸い込まれてしまったのではないかというような気持になることがある。そんなとき私は決まって松浦弥太郎さんの本を開く。いわば私のバイブルといえるだろう。

彼の著書は衣食住での心がけから仕事術まで様々であるが、メッセージは一貫している。淡々と、彼の仕事や他者、そして自分自身への向き合い方を記している。そして、読み手に語りかけているかのように、言葉ひとつひとつが自分のなかに自然に溶け込んでいくのだ。それは、私自身もあえて気付いていなかったけれど知らず知らずのうちに気を付けていたことを再認識させてくれたり、はたまた自分では気づかなかった考えに気付かせてくれたり、様々である。

この本は、特に暮らしのヒントを中心にまとめられている。内容は1章から4章にわかれており、さらに細かく、章の中でトピックが分けられている。どのトピックも、著書の体験や信念をもとに、物事への向き合い方について考えさせられる内容が綴られている。心がざわざわしたとき、好きなページをえいっと開いて、気軽に読めるのが良い。

特に好きなトピックをここで紹介するのであれば、「お茶と功徳」と「さかさまに考える」を挙げたいと思う。「お茶と功徳」では、台湾で服を売るヂェンさんが、お金が足りない人にも、その人が出せるだけのお金をもらって服を売る"功徳と福徳"について語った物語である。「さかさまに考える」では、自分が最終的にたどり着いたアイデアが100%正解であると思いこまず、他のアイデアもいいなと思いながら進めていく。そうすることで逃げ道をつくり視野を広げることができる考え方について記されている。

モヤモヤしたときに彼の考えに触れると、心のわだかまりが解けてすっと肩の力が抜けるような感覚になるのが好きだ。自分の失敗や、自分ではコントロールできない状況を受け入れて、落ち着いて次に何をすべきか、自分の中から湧き出してくれるような感覚である。なんだかモヤモヤしたとき、他者との関わりに疲れてしまったとき、手に取って自分の暮らし方と向き合ってみてはどうだろうか。

The notebook (邦題:きみに読む物語)

もう何回観たかわからない。恋愛映画に分類されてしまうが、単純な"恋愛"を超越して、一人の人をずっと大切に、愛することの美しさを魅せてくれる映画である。観るたびに、甘酸っぱい気持ち、せつない気持ち、そして最愛の人を想う暖かい気持ちになれるのが好きで、何度も観たくなる映画だ。

物語は年老いた男性が、年老いた女性に本を読み聞かせるところから始まる。その本の登場人物であるヒロインのアリー(レイチェル・マクアダムス)が可愛すぎることが、この映画の魅力のうちの一つであろう。女の私でさえ、こんな彼女ほしいと思ってしまうくらい、ころころ変わる表情が最高なのだ。前半はアリーの可愛さで胸がいっぱいになってしまう。そして映画が進むにつれ、徐々に老いた男女と本の中の物語が交わっていくところも見どころだ。

人を愛することが(おそらく)メインテーマであろうこの映画は、その裏側で、人生における決断について、今一度考えなおしたり、勇気をもらえたりする映画でもあるといえる。肌寒くなってきた秋の夜長に、温かい飲み物を用意して観てほしい。

10月号

本 新井和宏・高橋博之(2019)『共感資本社会を生きる―共感が「お金」になる時代の新しい生き方-』ダイヤモンド社

映画 クリストファー・ノーラン監督(2005)『バットマン ビギンズ』

本 『共感資本社会を生きる―共感が「お金」になる時代の新しい生き方-』

あなたにとって「お金」とは何だろうか?いきなり、と思われるかもしれないが、一度は考えたことがある、あるいは自分なりの定義を持っている、という方も少なくないのではないだろうか。私は、就職活動を機に「価値」「お金」といった言葉を意識するようになり、その折に出会ったのがこの一冊である。

本法人が宍粟市でお世話になっている方も出品されている『ポケットマルシェ』(生産者と消費者が直接つながれるオンラインマルシェ)の創始者であり、代表取締役CEOの高橋博之氏と、共感がお金になる共感資本社会の実現を目指し、地域コミュニティ通貨の実証実験を行う株式会社eumo(ユーモ)の代表取締役、新井和宏氏の対談がまとめられている。

第1章では、「お金とは何か?」に始まり、社会課題の根本には、お金の定義が問題としてあるのではないかと指摘する。これだけ価値観が多様化している中で、お金は単一のメジャーメントとして機能し、個性やストーリーは「ノイズ」となってしまう。効率化した市場で、曲がったキュウリが排除されてしまうのはそのためである。しかし、人間は違うからこそ惹かれ合い、足りないところを補い合うためにこそ生きる意味が生まれる。そうした「関係性」を重視するお金として、新井氏はeumoを提案する。そして、同様のことを食と一次産業で実践しているのが、高橋氏だという。

第2章では、それぞれがこれまでに得た気づきや見解を交わしながら、新しい「市場」の形、新しいつながりを追究していく。興味深かったのは、「間」が大事だと述べていること。西洋的な、あなたか私か、自然か人間か、という二項対立ではなく、お互いが交わり、お互いが当事者になれる「間」が大事であり、共感は人と人の「間」から生まれる。そしてその「間」を育むために必要な時間や環境は、「地域にすごく存在している」と述べる。

時に煩わしくさえ感じる、人と人、人と自然との濃密な関係から逃れ、お金ですべてが済ませられる(かのように感じられた)都会へと流れた私たちが失ったもの。地方に惹かれ、地方に通う理由を探るヒントが隠されているかもしれない。

映画 『バットマン ビギンズ』

名作と呼ばれるものから人に勧められたニッチなものまで、ジャンル問わずたくさんの「好きな映画」がある私にとって、一本選ぶというのは至難の業だったが、最近見て衝撃を受けた作品を紹介する。

元々アメリカのコミックであるバットマンは、実写映画だけで10本以上、なんと1940年代から2022年(公開予定)まで数々の作品がある大変な長寿シリーズである。本作は、クリストファー・ノーラン監督による3部作の1本目である。正直、単なるヒーローもの、というイメージで見始めたが、とんでもなかった。何より、バットマンが戦っている理由は、正義などではない。むしろ、恐怖心、憎しみといったネガティブな感情に突き動かされるようにして、迷い、葛藤しながらも人々を救うべく戦う。あらすじを簡単に紹介すると、主人公のブルース・ウェインは大富豪の息子。幼いころ、コウモリの群れに襲われたことからコウモリ恐怖症になり、両親と一緒にオペラを見ていたときも、コウモリ役に怯えて思わず退場する。しかし、劇場の外で強盗に襲われ、両親が射殺されてしまう。大人になったブルースは、両親を殺害した犯人に復讐を企てるが、より大きな犯罪組織の存在を目の当たりに、司法と癒着した彼らを前に無力感に陥る。その頃には、水面下で犯罪組織がはびこり、存続の危機にあった街を救うべく、彼はバットマンとなって戦う。誰しもの心の中にある弱い部分と向き合いながら、自分が正しいと思うこと、ありたい姿に近づいていく力を与えてくれる。

9月号

絵本 シェリル・バードー著(2019)『数字はわたしのことば:ぜったいあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマン』 ほるぷ出版

映画 デビット・フランケル監督(2016)『Collateral Beauty』(邦題:素晴らしきかな、人生)

ステイホームで運動不足になった。その解消のため公園でサッカーをしており、この秋はインステップキックを習得しつつある。

先日、いつものように公園に行くと、あるおじさんが子供たちのヒーローになっていた。形も大きさも様々な、とりどりのシャボン玉はまるで魔法のようだった。当然子供たちは叫んで走り回り、大人たちは幸せなひと時を撮影していた。初めて、シャボン玉おばさんになりたいと思った。

そんな私が今回紹介したいのは、絵本『数字はわたしのことば:ぜったいあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマン』と映画『Collateral Beauty』(邦題:素晴らしきかな、人生)である。

絵本『数字はわたしのことば:ぜったいあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマン』

フランス革命期に育った天才数学者、ソフィー・ジェルマンの伝記絵本である。数字や数式が生きているかのように描かれており、読み手をワクワクさせる。パリの街並みや貴族の優雅さも、絵本に華を添えている。

当時は、女性が学校に通うことのない時代だった。類稀な才能と芯の強さによって、偉大な業績を残したその生涯には、清々しさを感じる。

「外に対する力を持たない人ほど、内にある心は強くなるものです」

ソフィが後に残したこの言葉は、彼女の生涯を表しているのだろうか。

読み進めるうちに、私は何を思ったのか、いつの間にかソフィーの人生に自分のそれを重ねていた。数百年前の天才数学者と、いったいどんな共通点があるのだろうかと、思われるかもしれない。経験の中から思い出したのは、「頭良すぎ」と男の子に敬遠されたこと、物理に適さないと言われたこと、まともに議論してくれないことなどだ。そうした周囲の言動は、ソフィが直面したことでもあった。

ソフィの凄さは、そんな中にあり、自らの興味に一直線に向き合い続けたことだと思う。女性活躍、多様性などと叫ばれ、煽動するようなニュースも多いこの頃。何気ないことでさえも、気づかずに過ごすことは難しくなった。しかしながら、目の前の壁はあまりにも高い。自らの興味を追求することを一番に据えて、その中で徐々に変化を与えていきたい。いい塩梅って、どんなものなんだろうか。

映画『Collateral Beauty』(邦題:素晴らしきかな、人生)

作中では、Collateral Beautyを「幸せのおまけ」と訳している。

主人公は、2年前に6歳の娘を亡くした会社役員の男性。その喪失に向き合おうとする様が描かれている。

舞台はクリスマスシーズンのニューヨーク。御伽噺(おとぎばなし)の要素も盛り込まれている。重いテーマを扱う映画でありながらも、明るさが感じられる作品だ。

コロナ関連のニュースで実感のない数字が並べられている。感染対策によって会えない人々、貴重な機会を断念せざるを得ない人々がいる。ひとりひとりの人生と、その周囲の人を想像した時、その事の大きさを痛感せずにはいられない。

そこで私は気づいた。周囲の人と自分に対し、よりいっそうの思いやりを持っていたいということを。

8月号

本 吉本ばなな(1988)『キッチン』新潮文庫など

映画 ジャン=ピエール・ジュネ監督(2001)『アメリ』

本『キッチン』

一冊だけ本を紹介するなら、キッチン(吉本ばなな)をおすすめしたい。

大学生の みかげ は幼いころに両親を亡くし、祖母に育てられた。しかし、その祖母も亡くなってしまい、彼女は天涯孤独となってしまう。祖母が生前懇意にしていた青年・雄一とその母・えり子(元男性で妻の死をきっかけに女性へと性転換した)は、一人になってしまったみかげを心配し、彼女の心と生活が安定するまで一緒に暮らすことを提案する。物語では、突然始まった三人の奇妙な同居生活と、その後みかげが二人の元を離れて一人で暮らすようになってからの日々が描かれている。

みかげの視点から描かれる生活や、登場人物たちとのエピソードなど、物語の様々な場面に「この世の美しさ」が描写されている。それは例えば、人の善意や優しさ、生きていく姿勢、人生哲学など、自分が気が付かなければ素通りしてしまうものである。また、物語の全体を通して、素晴らしい時間は過ぎてゆき、愛する人とずっと一緒にはいられないこと、つらいことも時間とともに少しずつ、感じ方が変わってくることが伝えられている。

日々流れるように過ごしていると、今の自分にある幸せに鈍感になっていくような気がする。この本を読むと、自分の身の回りの世界の美しさや良さを再確認でき、登場人物たちのように、優しく気持ちのよい人間でありたい、と思える。エピソードや登場人物たちの会話が、あたたかく心にしみこんできて、読後は前向きにしっかり生きていこうと思える物語である。

映画『アメリ』

映画についてはアメリ(ジャン=ピエール・ジュネ監督)を紹介したい。

映画の主人公、アメリはパリのカフェで働く女性である。彼女は子どもの頃、医者である父親から心臓病を患っていると勘違いされたことが原因で、学校に通わず、友達のいない子ども時代を過ごした。そのため、コミュニケーションが苦手で、空想好きな大人になってしまう。

ある日、アメリは自宅のアパートで、以前の住人が隠していた宝箱を発見する。持ち主に宝箱を返してあげようと、苦労しながら情報を集めるうちに、なんとか持ち主へ宝箱を返すことに成功する。涙を流して喜ぶ持ち主を見たアメリは、だんだん嬉しくなり、自分の行動に自信を持つ。そして、周りの人たちが少しだけ幸せになれるような親切をしていこうと決意する。自分の世界を飛び出して、行動を起こすアメリであったが、空想好きな彼女の親切の仕方は独特で、相手に自分の親切が分からないよう、こっそりといたずらのような親切をする。彼女がどんな行動をするのか、その行動が周りの人たちにどんな影響を与えるのか予想がつかないので、面白く見られるのではないかと思う。話が進むと、彼女に好きな男性ができるのだが、恥ずかしがり屋でアプローチの仕方が分からないので、とても遠回りな方法で彼に近づこうとする。彼女の恋の展開にもハラハラドキドキしてしまう。

他にも、アメリを演じる女優さん(オドレイ・トトゥ)の可愛さや、作中で流れるアコーディオンの不思議な音楽、赤や緑を基調とした映像の美しさ、風景の美しさ、素敵なインテリア…など見どころの多い映画である。見るとほっこり幸せな気分になれる映画なので、何度か見返している。興味が湧けば、ぜひ見てほしいと思う。

7月号

本 西加奈子(2019)『i』 ポプラ社

映画 デヴィッド・フランケル監督(2014)『ワンチャンス』

本 『i』

ニュースやSNS等で情報発信されるものは私たちの認知対象になる。幼い頃からスマートフォンなどネット環境に恵まれる情報化社会で成長してきた、いわゆるZ世代である我々は特に海外の出来事や暮らし、文化、その多様性の実情を幼い頃から自然と学び、感じてきた。

この本の主人公アイはシリア生まれの養子として、ニューヨークと日本で、経済面で不自由なく育つ。シリアという異国出身であること、「ほしいものを手にすることが出来ない子どもたちのことを、考えないといけないよ。」といった養父母からの教育もあり、中東地域のニュース(主に紛争など悲しいニュース)に関心を示す。しかし、実父母の顔を知らないこと、日常的にメディアに取り上げられる紛争の多い母国と異なり、自分は安全で経済的に恵まれた環境にいることなどから、中東への関心は自分の出生についてのアイデンティティーが揺らぐきっかけとなる。また、養父母や周囲の友人との外見上の違いは、シリアだけではなくニューヨーク・日本のどこにも属していない感覚を抱かせる。その形成された違和感やアイの繊細さが自身を悩ませ続けるが、友人との関わりの中で自分自身を見つめながら、アイデンティティーが確立される様子が描かれている。少女から大人への成長が描かれる、どの層にも読みやすい小説である。

あらすじは以上であるが、この本を読みながら一つ思ったことを紹介したい。海外のニュースを見たとき皆さんはどう感じている、考えているだろうか。作中では、シリア生まれの養子という"特殊な"ステータスを理由に、アイはニュースで流れる紛争の死者数をノートに記録するほど、中東(特に貧しい人々、不幸な人々)に思いを馳せる。一方、母国ではない我々はどのように海外の情報を捉えれば良いのだろうか。国内の話題がほとんどを占める日本のジャーナリズムが1つの原因でもあると思うが、日本ではよその国のニュースや考え方は、やはりよその国のままである気がする。この本でも、アイの海外への関心が特殊であるかのように描かれており、日本の現状を投射している印象を持った。これ以上は本の趣旨から脱線するので筆を止めるが、個人的にはSDGsの取り組みなど日本の出遅れ感は気になっていたため、この本に描かれている世界からはいろいろと考えさせられた。

映画 『ワンチャンス』

こちらは10年ほど前に有名になった、ポール・ポッツというオペラ歌手の実話ベースの物語である。容姿のせいでいじめられてきた少年ポールは、どんなにいじめられてもオペラに対する情熱を失うことなくオペラ歌手になる夢を追いかけていた。しかし、オペラ歌手への道は厳しく、留学経験や妻の支援も及ばず、ついには挫折してしまう。しばらくオペラから離れ、携帯電話販売員として働いていた頃、インターネット広告で目にした英オーディション番組「British Got Talent」に応募。無事選考を通過し、いざオペラを歌い出すと審査員・聴衆は感動のあまり涙を流すものもいた。オーディション番組で夢への扉が開けるのだった。

この映画の見どころは、作中にいくつも織り込まれるオペラである。響き渡る美声に聞き惚れない人はいないだろう。刺激の少ない自粛期間中に、この映画を観て久々に感動を覚えた。また、終盤のオーディション番組のシーンにおいて、圧巻のオペラを披露して夢が叶うシーンは特に感動を覚えた(実際のオーディション番組で歌うシーンであればYouTubeでも観ることができます)。美しいオペラと幼少期からの夢を実現するシーンに感動したい方、単純にここ最近感動していない方にはおすすめしたい。

6月号

本 宮本常一(1993)『民俗学の旅』 講談社

映画 アミールフセイン アシュガリ監督(2015)『ボーダレス ぼくの船の国境線』

本 『民俗学の旅』

コロナがやって来てはや1年が過ぎた。この間に生活様式、仕事のスタイル等々大きく様変わりした。私自身行政職員としてコロナワクチンの仕事に微力ながら携わることとなり仕事の内容が様変わりしたところだ。

学生の皆さんはリモート授業が増加し、人と直に接する機会が減ったと思う。もちろん、リモートでもディスカッションをすることは可能だが、何か今一つ物足りないと感じるのではなかろうか。

何するにつけても直接見て、聞いて、肌で感じることが大切だと思う。私の趣味は旅行(といっても近場だが)で、旅先で様々な出会いや体験をすること(直接見て、聞いて、肌で感じて、味わうこと)がとても楽しいと思う。気軽に国内、海外問わず旅することができた1年半前が遠い昔のように感じる。

そんな旅好きの私に大きな影響を与えたのが、「民俗学の旅」という本である。著者の宮本常一は著名な民俗学者であり、その中でもこの本は著者の生い立ちやこれまでの体験を記した自伝的な1冊である。

この中で、常一が小学校を卒業してしばらくして、故郷の周防大島を離れ大阪へ出ていく際に父から言われた幾つかの言葉がある。今後の常一の人生を支えるものとなったという。

旅好きの私にとっても、実際に現地を見ることの大切さを再認識するきっかけとなり、それが、この本をお気に入りの1冊とした理由である。その言葉とは簡単には以下のようなものである。

①汽車へ乗ったら窓から外をよく見よ、田や畑に何が植えられているか、育ちがよいかわるいか、村の家が大きいか小さいか、瓦屋根か草葺きかそういうこともよく見ることだ。

②村でも町でも新しくたずねていったところは必ず高いところへ上ってみよ、そして方向を知り、目立つものを見よ。

③金があったらその土地の名物や料理はたべておくのがよい。

④時間のゆとりがあったら、できるだけ歩いてみることだ。

上記のことを実践することで、その地域がどのような地理的特徴を有しているのか、どのような歴史を辿ってきたのか、大まかに知ることができると思う。私は旅に出る前には必ず、上記のことを頭に入れてから出かけるようにしている。そうすると、なぜここに集落が形成されたのか、どうしてこの料理が名物なのか、疑問が湧いてくる。

ただ漫然と旅をするのも良いが、なぜ?と考えながら旅をするのも面白い。コロナが落ち着いた後は、これらの言葉を心に留めて、また旅に出たい。

映画 『ボーダレス ぼくの船の国境線』

日本で生まれて暮らす私にとって、国境線は日常的に接するものではなく、あまり想像出来ない。最初は、「国境線」というそのタイトルに魅かれてこの作品を手に取った。イランとイラクの国境地帯に浮かぶ廃船上が舞台のこの映画では、まさに国境線を強く意識せざるを得ない。

イラン・イラク国境を流れる川のイラク側に放置された廃船で、川を泳いでイランに渡り、釣った魚を換金しながら、一人孤独にたくましく生きるイラン人の少年。平穏な暮らしが続いていたある時、イラク側から銃を所持する少年兵の恰好をしたイラク人が船内に侵入。一触即発かと思われたが、船内にロープで「国境線」を作り、「ロープを超えるな」とイラクの少年兵。ペルシャ語のイラン人の少年とアラビア語のイラク人の少年兵では言葉が通じない。いさかいを起こしながらも、2人の船内の生活が始まる。船内から外を見れば、戦時下のイラク側でアメリカ兵が国境周辺を巡回している。

そんなある時、イラク人の少年兵が、イラク側から船内に戻ってくると赤ちゃんを抱えていた。さらに、イラク人の少年兵と思っていたが実は少女だった。赤ちゃんは少女の妹で、アメリカ兵によって家を破壊されたために、赤ちゃんを連れて逃げてきたのだった。赤ちゃんが加わったことで、言葉が通じないながらも共同生活が始まる。ロープで引かれた国境線は少女の手により取り払われた。このまま平穏な暮らしが続くかと思ったが、そこにアメリカ兵が現れる。

ペルシャ語、アラビア語そして英語。言葉が通じなくても、互いに必死に自分の思いを伝えようとすれば、その思いは届くという人間同士の交流の根底を見せてくれる映画だ。最初は侵入者であっても、心が通じれば、「国境線」は取り払われる。特に印象深かったのが、イラン人の少年が赤ちゃんのミルクを作り、アメリカ兵が子守歌で赤ちゃんをあやす場面である。危険な国境地帯にありながら、廃船の中では三者のユートピア的な状況が生まれる。

しかしながら、この作品のラストでは戦時下であることを目の当たりにしなければならなくなる。やはりユートピアでしかなかったのだ。

戦争はあってはいけないことだと改めて意識するとともに、人は極限状態に置かれると、お互いの心通わせることが出来ることも教えられた。

5月号

本 『目の見えない人は世界をどう見ているのか』伊藤亜紗 光文社新書 2015年

映画 『光』河瀬直美監督 2017年

いかがお過ごしだろうか?こちら京都では肌寒い日が時折やってくるが、確実に夏へと近づいているのを実感する今日この頃である。今年は平年よりも気温が高いためか春の訪れを象徴するような目に見えて美しい花々はあっという間にみな姿を消してしまい、少し寂しい気分である。

さて、先日とある施設でとても面白い体験をした。その名も「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」。イベント参加者は同じひとつの紐を持ち、盲目のガイドさんの案内で純度100%の暗闇の空間へと入ってゆく。その空間は目を開けようが閉じようが、全くの暗黒に包まれている。僕は恐る恐る足を前へと進ませた。全くの暗闇の中では声であれ、触るものであれ、何か歩むための道標があると安心する。途中から足取りが随分と軽くなった。その大きな空間には庭のある家が建っているようだ。靴を脱ぎ、家の中へと入っていき、参加者と対話を重ねてゆく。暗闇で何も見えないはずだが、不思議なことに人の表情や視線、仕草がパッと浮かび上がってきた。それは人の発する声や僅かな身体の動く音、参加者同士をつなぐ紐の振動からだった。

そのダイアログ・イン・ザ・ダークについて知ったのは、伊藤亜紗著『目の見えない人は世界をどう見ているのか』を読んだのがきっかけだった。同書では"目が見えない"ということに対する健常者の意識に疑いの目を向ける。その意識とは、目が見えないのは劣っているという考えである。人間の五感による知覚のうち視覚の割合は8割とも言われる。その視覚による情報なくして、一体どのように生活しているのか。盲目の方が独力で生活している姿にすごさを感じる人が大勢いるのではないだろうか。実はその「すごい」の裏には、「目が見えていないのにすごい」という、相手を下に見る意識が隠れている。ダイアログ・イン・ザ・ダークは認識の変化について身を持って体感できる絶好の機会だった。僕は視覚以外の感覚を駆使し、世界を見るのは「すごい」のではなく実は「面白い」のだということを学んだ。

河瀬直美監督の映画『光』においても盲目の方の世界の見方の面白さが伝わってくる。この映画では一人の若い女性が他の職員や視覚障がい者の方の力を借りつつ映画の音声ガイドを制作する。制作した音声ガイドについて何人かの視覚障がい者の方から意見や感想をもらうシーンがある。

「私たちは映画を観ているときにスクリーンを見ているような感覚よりも、もっともっと大きな世界に入り込む感覚で作品を楽しんでいます。同じ空気を吸って同じ音を聞いていろんなものを感じて映画を観ています。」

視覚障がい者と映画鑑賞は縁遠いところにあるように思える。しかし、全員に当てはまることではないかもしれないが、音声だけでここまで深く映画を観ることができるのに僕は正直とても驚いた。その想像力は比類ないと思え、目を閉じて映画鑑賞したい気持ちになる。

健常者が他者の、それも目が見えない方の視点を持っておくことはとても大切である。映画の中で永瀬正敏が演じる男性は、腕が良く名の知られた写真家として活躍していたが、ある病気によってほとんど盲目状態になってしまう。自分の命でもあった写真を撮るという仕事を取り上げられた、その悲しみやもどかしさはいかほどか、胸が痛いほど表現されている。そうした苦難の状況から心のゆとりは失われ、家族や取引先、友人とも疎遠になってゆく。

しかし、僕はこう思う。どんな人でも長生きすれば、事故に遭ったり、病気になる可能性は確実に増えてゆく。しかし、過去の自分と比較し、できなくなることを嘆かないでほしい。困難な状況に陥ったときこそ新たな世界の見方を手にすることができる絶好の機会で、その視点が実はとても面白いかもしれないからである。僕は映画の中の写真家もそのように視点を転換すれば、多少なりとも生きることに絶望を抱かずに済んだのではないかと思った。

5月は河鹿の鳴き始める時期である。先日、地域の人が教えてくれた。その河鹿の鳴き声は和歌の題材になるほどの美声。僕たち人間の寂しさを和らげるそうだ。新たな楽しみができ、嬉しく思う。それではまた。

4月号

本 『最高のリーダー、マネジャーがいつも考えているたったひとつのこと』 マーカス・バッキンガム,日本経済新聞出版,2006.

映画 『ミスト』 フランク・ダラボン監督,2007.(原作:スティーヴン・キング)

学生の頃よりも社会人になってからの方が読書をすることも映画を見ることも増えた。内向的だった私は、関心の方向性が自分の内部に向かうことが多かった。しかし、社会に出てからは、人と関わることも増えて、しだいに人の心に強い興味を持つようになった。「走る哲学者」と呼ばれる元陸上選手の為末大氏のSNSのプロフィールには「人間を理解したいです。」とあるが、それに近い気持ちだと思っている。ここ数年では、「人間の本質」を描く映画を追い求めるように見ている。人間の本質に触れ、人間を理解することで「優しい人間」になれるのではないかと思っている。ところで、映画の半分くらいは恋愛ものであることに気付いたが、それは恋愛というのは人生の半分くらいを占める重要なものということかもしれない。

今回のReadings 4月号では『最高のリーダー、マネジャーがいつも考えているたったひとつのこと』という本を紹介したい。著者のマーカス・バッキンガムは自己分析ツール「ストレングスファインダー」を開発したイギリス人で、世界各国のリーダー、マネジャー、労働者にインタビューを行った経験がある。この本はビジネス書であるが、ビジネス以外のあらゆる場面でも行動の指針になると思っている。

あなたは、リーダーとマネジャーの役割は、どのように違うのか、一言で定義できるだろうか。マーカスによると、リーダーの役割は「普遍的なことを発見して、それを活用すること」。マネジャーの役割は「部下一人ひとりの特色を発見し、それを有効に活用すること」である。リーダーは普遍的であり、マネジャーは個別的であるという意味において、その二つは実は真逆なのである。すぐれたリーダーは、未来を明確に描いて見せることで、人々を一致団結させる。リーダーは自分が描く未来のイメージから出発する。一方、マネジャーの出発点は部下一人ひとり。部下の才能、スキル、知識、経験、目標といった要素を観察し、それを用いて彼らがそれぞれ成功できる将来計画を立てる。とことん個別化するのである。

“すぐれたリーダーは未来を描く。すぐれたマネジャーはチェスをする”

このことを知ったことで、とても勇気をもらった。内向的な私でもリーダーになれると知ったからだ。モンゴルでのフィールドスタディの事後学習で、報告書をチームで編纂する。その作業の中で私が自然に演じた役割は「報告書の目次を示す」ことだった。これは、「私たちの活動は、このようにまとめていきましょう」という未来・ビジョンを示したことに他ならない。目次を示すということは、リーダーシップであったのだ。繰り返すようだが、私は人にあれこれ指示を出して場を仕切るようなタイプではなかった。それが、未来を描いて皆に見せるだけでリーダーになれるのである。仕事でもそうだ。若手で知識や経験が足りなかったとしても、議論の枠組みだけを作って、その枠の中に、ベテランの知識をコンテンツとして入れていくのであれば、その若手がリーダーである。

考えてみれば当たり前だが、あれこれ指示を出すためには、未来が見えている人でないとできない。引っ越しの作業であれば、その完成図をイメージしている人が、作業する人を動かさないと、引っ越しは完成しないのだ。あれこれ指示を出すことではなく、未来が見えているということがリーダーシップの本質なのである。極端に言えば、完成図さえ紙に書いて皆に配れば、リーダーはもはや声を出さなくてもよい。

不確実な未来を見通して、ビジョンを示すリーダーシップが最も求められるのは、未来が全く見えず、現在さえ混乱している時であろう。そんな絶望的な極限状態において、どんなリーダーが現れるのかが垣間見える映画を紹介したい。

映画『ミスト』は、「史上最悪のラストシーン」との評判があるため、ネタバレは禁物であるが、ある日突然、町が謎の霧(ミスト)に覆われてしまい、地元の大型スーパーマーケットに避難するところから始まる。霧の中に何か怪物のようなものがいることを目撃してから、店内に閉じこもる客たちが混乱していく。外で何が起きているのか、いつになったら終わるのかが全く分からない状況の中、外に出るべきと主張する者と、反対する者にわかれていく。さらには、狂信的なことを言い、人々を惑わす者さえ現れ、争いに発展していく。そして、主人公達はついに外に出て行き、そこで見たものは・・・というストーリーであるが、注目したいことは、未来が全く分からない状況下で、人々はそれぞれの信条に従い行動していく、その中に、外に出るべきだと主張し仲間を集めるリーダーが現れることである。そして、リーダーの決断は、必ずしも最善の結果をもたらすわけではなく、責任を問われることがあるのは、辛さもはらんでいるのであるが、リーダーとはそういうものだ。

この記事を書いている現在、世界は新型コロナウイルスに襲われている真っ只中である。未知のウイルスは「謎の霧」とイメージを重ね合わせてしまう。1か月後の旅行の計画を立てることもできない。そんな世の中では、一人ひとりが、見えないなりにも未来を見ようとすることが大切なように感じる。

3月号

本 スズキナオ (2019)『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』スタンド・ブックス

映画 中野量太監督(2016)『湯を沸かすほどの熱い愛』日本.

海外旅行に行けず、県をまたぐ移動すらもはばかられる今、そんな日々でも楽しむヒントを与えてくれる。それがこのエッセイ集ではないかと思う。

唐突で作者には大変失礼ではあるが、「深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと」というほどものすごいことが書いている本ではない。何なら高速バスの話は、全部で29あるエッセイのうち最初のひとつのみだ。他には、友達の家の手づくりラーメンを食べてみた話や、昼のスナックに行ってみた話、厳密に割り勘をした話、終電を逃したつもりで朝まで歩いてみた話などが書かれている。どれも一風変わった話だが、誰にでもできそうといえばできそうだ。職場や学校で、明日から何か活かせることがあるかといわれると難しい。しかし、とても面白いのだ。

まず面白いのは、この本に書かれているエッセイが世間の流れとは少し離れたところにあることである。作者は世間の風潮や流行を受けて動いているのではなく、自分の興味・関心にもとづいて行動している。「なんだか面白そうじゃないか」という気持ちに身をゆだね、楽しむ。この本の中で作者は様々な場所を訪ねているが、私の知っている場所はほとんどない。エリアとしては知っていても、それほど詳しくは知らない場所ばかりだ。

そして食事そのものや、そこにいる方との会話、体験自体を楽しんでいるのがよく読み取れる。ガイドブックやSNSで確約された楽しさを得るのではなく、現地調達の楽しさを堪能している。メディアでは省略されがちな道中や船の上、山の途中での出来事。そして何よりその場限りの出会いについても。そんな作者のエッセイを読んでいると、私も探検に出たくなってしまう。

読者の皆さんのなかにも家の近所の中華料理屋さんに行ってみたり、普通電車しか停まらない小さな駅で降りるなど、やろうと思えばできるけどしてこなかったこと、きっとあるのではないだろうか。楽しいことは私たちの身の回りに意外とたくさんある。もしかすると新たな発見や素敵な出会いが待っているかもしれない。

中野量太監督(2016)『湯を沸かすほどの熱い愛』日本.

私がこれまで観てきた映画の中で、最も心が動いた作品、それが中野量太監督の映画『湯を沸かすほどの熱い愛』だ。インドネシアに向かう機内で初めて観たのだが、そのとき私は号泣。隣の人にとても心配されてしまった。ポケットティッシュ3パックではまったく足りなかった。

「湯を沸かすほどの」というタイトルの通り、幸野双葉(主人公)の振りまく愛がとにかく熱い。そしてその愛は力強く、まさしくムチと呼んでよい場面もある。その象徴的な場面は、いじめられている娘の安澄が、ベッドから出ることができないシーンだ。それに対し双葉は「逃げちゃダメ、学校にいきなさい」と、無理やり布団をはがし、さらには必至に抵抗をする安澄と取っ組み合う。安澄は遅れて学校に行く。しかし双葉はただただ厳しいのではなく、本人としても娘を崖から突き落とすような気持ちで送り出している。娘が家に帰るだいぶ前から、娘の帰りを待ち続けている。そして帰ってきた娘を「頑張ったんだ」と強く抱きしめる。

私が双葉だったら、安澄がベッドから出られないとき「辛いよね」、「無理しなくてもいいよ」と声をかけたかもしれない。そもそも今の私には双葉の選択肢は持ち合わせていなかった。そして私以外の多くの人もそうなのではないかと思う。あくまで私の肌感覚だが、私たちは大人になるにつれて穏やかに、そして平和的になっている。日常で声を荒げることは年に数回あるかどうかだし、弱っている立場の人がいたら優しく接するのはマナーのごとく身についている。私自身の問題に関してはなるべく穏やかに解決できるようにするし、人からの相談では同情し、共感はしているが、どちらかというと回避の助言をすることの方が多いのではないかと思う。

それに対し双葉は「辛いよね」や「無理しなくてもいいよ」とは言わない。改めて思うが、本当に厳しい。その分安澄の帰りを待っており、安澄のことを心配している。ムチではあるが一緒に乗り越えるのが双葉だ。

他にも双葉に関して印象的なのは、分け隔てなく人に接するところだ。サービスエリアでたまたまヒッチハイクをしていた青年や、調査依頼をした探偵に対してもそうで、家族に限らない。「あの人のためなら何でもしてあげたいと思う、たぶんそれって、その何倍もしてもらえていると思えるから」と2回の調査を依頼した探偵が語っているのだからすごい。

相手を思いやり、行動するというのはどのようなことか、考えさせられる映画だった。昨今、リモートワークが増えたことにより、コミュニケーションが社内に限られ、さらには社内の人とも話すのはミーティング時のみというように、以前よりコミュニケーションが非常にコンパクトになっていないだろうか。このコンパクトとは対照的な双葉のコミュニケーションは人との接し方を見つめ直すひとつのきっかけになるに違いない。

2月号

本 ジェニファー・エバーハート(2020)『無意識のバイアス――人はなぜ人種差別をするのか』明石書店.

映画 ミミ・レダー監督(2018)『ビリーブ 未来への大逆転』アメリカ.

米連邦議会襲撃という衝撃的なニュースを経て、ジョー・バイデン氏が第46代米大統領に就任したことは、記憶にも新しい。バイデン政権の顔触れは多様性に富んだものとなった。ハリス副大統領を筆頭に、閣僚級ポストに起用された女性の数は史上最多となり、幅広い人種や性的マイノリティから閣僚が選ばれた。前政権と比較し、この組閣自体が大きな進歩だと感じる。

2020年は、差別や格差ついてより考える年となった。就職し、人生について具体的に考える機会が増えてから、これまでの経験の中で感じた違和感が輪郭を持ち、BLM運動や選択的夫婦別姓制度など国内外の社会問題と繋がって、我が事として「感じる」ことが多くなったからである。そして、そのような問題に対する日本社会はいろんな意味でまだ「鈍い」と感じる。

ジェニファー・エバーハート(2020)『無意識のバイアス――人はなぜ人種差別をするのか』明石書店.

『無意識のバイアス―人はなぜ人種差別をするのか』では、無意識化のバイアスという心理的メカニズムが、どれほど広く深く人々の認識や行動に影響を及ぼし、それが人種差別などに結び付くことでいかに重大な損失を招くかについて明らかにしている。本書は3部構成となっているが、第Ⅰ部を読むだけでも、すべての人がバイアスの影響を受けるメカニズムや、バイアスが些細で無意識な手段によって社会に学習されてしまうことがわかる。第Ⅱ部では刑事司法における人種バイアスについて、アメリカ警察と黒人男性との関係から論じられ、社会への悪影響が示される。第Ⅲ部では、地域コミュニティや教育現場など様々な社会的領域におけるバイアスの実態と、バイアスへの対処について語られている。

本書で示される数々の実験や調査の結果は衝撃的なものであり、内容も重いが、決して読みにくいということはない。なぜなら、著者のジェニファー・エバーハート氏は科学者としてだけでなく人種差別の経験者として、感情と道徳をもってこの問題を扱っており、決して他人事でないと感じられるからである。

多くの人が差別の加害者/被害者になりたくないという意識があるが、無意識のバイアスに気づかなければ、差別に気づくことができないばかりでなく、それを正当化してしまう。その具体例は私たちの身の回りにあふれている。自分がどのようなバイアスにとらわれているか、本書を通じて日々振り返りたい。

ミミ・レダー監督(2018)『ビリーブ 未来への大逆転』アメリカ.

ルース・ベイダー・ギンズバーグ氏の訃報を知った。氏は米国史上2人目の女性最高裁判事であり、性差別やマイノリティ差別撤廃に尽力してきた人物である。RBGの愛称で親しまれる氏の功績について、日本では2019年に2本の映画が公開されたが、そのうちの1本である『ビリーブ 未来への大逆転』を紹介したい。

1956年、ルース・ベイダー・ギンズバーグは、ハーバード大学法科学院に入学した後、コロンビア法科大学院を首席卒業するも、女性であるがためにどの法律事務所にも雇ってもらえない。やむなく大学教授となった彼女のもとにある日、夫のマーティンが1つの訴訟記録を持ってくる。その案件は、「ある男性が母親の介護をするために介護士を雇ったが、彼が未婚男性であるために介護費用の所得控除が受けられない」という内容のものであった。法律上の性差別が認識され是正されれば社会の歴史的な変革となると確信したルースは、「100%負ける」と言われた裁判の弁護人を買って出る。

本作を「性差別改善の歴史モノ」と捉えるだけでは不十分だろう。確かに法律や制度は日々改善しているが、より重要なメッセージは、「差別とは意識の問題であり、法律や制度が是正された今も残っている」ということではないだろうか。作中で女性に投げかけられる言葉や態度の数々から、当時の人々が何を差別と認識していなかったのかを読み取ることはすなわち、私たちが今、何を差別として認識できていないのかを考えることと同義である。

バイデン政権の多様性は評価され、それは現時点では間違いない。しかし、それで満足してはいけない。女性が自分の名前でクレジットカードが作れなかった時代を古い時代と感じるなら、女性大統領もファーストマンも誕生したことのない現在について未来の私たちがどう感じるかは、想像に難くない。そして、日本の閣僚や議員の男女比と年齢層を見れば、日本がどの段階に留まっているかもよくわかるだろう。

ところで、ギンズバーグ氏は、「最高裁判判事9人中何人が女性だったら満足するか」という問いに「9人」と答えたそうだ。「半数じゃダメなの?」と思った方、同じく反射的にそう思った私と共に、バイアスについて学びたい。1981年に米史上初の女性最高裁判事が誕生するまで、判事は全員男性だったことを考えれば、全員女性だっていいはずだからである。

1月号

本 ガッサーン・カナファーニー(2017)「ハイファに戻って」『ハイファに戻って/太陽の男たち』河出文庫.

映画 ジアド・ドゥエイリ(2017)「判決、ふたつの希望」レバノン.

中東と聞くと、みなさんは何を思い浮かべるだろうか。遠く、なんとなく物騒な世界だと考えている人をよく目にする。それは本当だろうか?みなさんには、ぜひイメージの世界を脱して、リアルな中東に触れてみてほしい。

今回はパレスチナ問題に関連した2作品を取り上げる。作品としてもおもしろいので、先入観にとらわれずに物語の中に飛び込んでみてほしい。なお、パレスチナ問題を詳細に理解せずとも作品は楽しめるので、パレスチナ問題の解説は割愛する。興味を抱いた方は、ぜひ調べてみてほしい。

本 ガッサーン・カナファーニー(2017)「ハイファに戻って」『ハイファに戻って/太陽の男たち』河出文庫.

作者のガッサーン・カナファーニーはパレスチナ人で、12歳の時ユダヤ人武装組織による虐殺を生き延びて難民となった。その後作家兼パレスチナ解放運動家として活躍したが、36歳のとき暗殺されてしまった。『ハイファに戻って/太陽の男たち』には、まるで実在の人物を描いたかのようなリアルな7作品が収録されているが、今回取り上げる「ハイファに戻って」はカナファーニー最後の作品である。

物語は、1948年のユダヤ人による占領でハイファを追われた夫婦サイードとソフィアが、国境開放を機に20年ぶりにハイファを訪れるところから始まる。その目的は、自分たちの家を見に行くことと、家に置き去りにしてしまった当時生まれたばかりのハルドゥンを案じてのことだった。20年ぶりのハイファを訪れた2人は、ほとんど20年前のままの我が家と、そこに住むポーランド人老女、そして青年になったハルドゥンに会うことになる。

この作品で印象に残った言葉が2つある。

ひとつ目は、「祖国とは何か」である。ハイファは20年前と同じようで少し異なり、その違和感からサイードとソフィアは街から拒絶されているかのように感じる。それは家に着いてから大きくなり、ハルドゥンとの会話でピークに達する。祖国はハイファにあると考えていたサイードは「祖国とは何か」を自らに問い直し、祖国は未来であり、過去に写し見ていた自分が間違っていたことに気づく。

ここで、祖国を地域や故郷と置き換えて考えてみよう。急速な技術の進歩や社会の変化により、地域や故郷は決して昔のままではいられない。それでは、あなたにとって真の地域・故郷とは何だろうか。地域や故郷はモノや風景に宿るが、地域や故郷はモノや風景ありきではない。視点を過去から未来に移して、改めて問い直したい。

ふたつ目は、「人間は、それ自体が問題を体現している存在である」という言葉である。物語の終盤に繰り返され、過去にとらわれていたサイードが未来に一歩踏み出すきっかけとなる言葉である。

この言葉は、人の言動には問題に対する意識が現れるという意味とも捉えられるが、もう一歩踏み込むと問題へのオーナーシップを問われているとも受け取れる。すなわち、問題を自分事と捉えていれば自然と行動につながり、自分自身の存在がその問題への挑戦(問題提起)となりうるということである。今一度自分の言動を振り返ろう。問題に関心があるというが、自分の存在は問題に対する挑戦となりえているだろうか。

映画 ジアド・ドゥエイリ(2017)「判決、ふたつの希望」レバノン.

住宅補修工事の現場監督であったパレスチナ人のヤーセルとキリスト教徒のレバノン人トニーは、アパートの排水管をめぐって諍いを起こす。このときヤーセルがついた悪態はトニーの猛烈な怒りを買い、ヤーセルもまたトニーの言葉に尊厳を深く傷つけられ、二人の対立は法廷へと持ち込まれる。この裁判をメディアが大々的に報じたことが本人たちの意図しない政治問題を引き起こしてしまい、レバノン全土に騒乱が広がることとなってしまった。

この映画から学んだことがふたつある。

ひとつ目は、物事を単純な構造で捉えることの危険性である。当初単純に見えた2人の諍いは、裁判を追うごとにレバノン内戦や虐殺事件を掘り起こし、複雑さを増していく。しかしメディアを見た人がそれぞれに解釈し、パレスチナ人対レバノン人の構図だけ抜き取ったり、同じアラブ人であるパレスチナ人を追い出そうとするキリスト教徒は親ユダヤだと決めつけトニーに嫌がらせをしたりする人も出てきた。

問題を単純に捉えようとすればするほど考えるべき要素を排除してしまい、逆に見当違いな解決策になってしまう。複雑な要因が絡み合う問題は、複雑なまま多角的に捉えるアプローチが実は一番適切なのではないか。

ふたつ目は、小さな歩み寄りが共存への道筋となることである。物語の後半で、和解などありえないといったふうな2人が距離を縮めるシーンがある。国内に広がる騒動を懸念して仲裁のために大統領が二人を呼びだした帰り、ヤーセルの車のエンジンがうまくかからなくなってしまった。トニーは一度車を発進させたが、ヤーセルのもとに引き返し直した。去り行くトニーの車を、ヤーセルは微笑みを浮かべながら見送った。この時、宗教や国籍は関係なく、互いを一人の人として捉えていた。

立場や考え方が全く異なる人と共存するのは、難しいかもしれない。でも、相手が同じ人間で同じように苦労を抱えていることに気づくきっかけがあれば、認め合えるのではないか。小さな歩み寄りの積み重ねが、やがては大きな和解につながるかもしれない。

最後になるが、これらの作品をきっかけに中東の独特の世界や言語を味わい楽しんでほしい。そして、この作品紹介が少しでも中東への歩み寄りのきっかけとなることを願っている。

特集号

私たち北の風・南の雲は、ウィズコロナ/アフターコロナの生活について常に考え、行動しています。本特集号では、私たちのコロナウイルスに関する意見や考え、対策や挑戦についてお伝えします。

今回ご紹介するのは受験勉強に励む現役高校3年生、小林 馨(こばやし けい)くんの作文です。私たちはコロナウイルスとどのように向き合うべきか。この地球上に人類も誕生していなかった遥か6600万年前にその手掛かりがあるかもしれません。

「6600万年前のコロナ」

自分の手に負えないような困難にぶちあたったとき、私たちはふるいにかけられる。「対応出来るもの」と「対応できないもの」に二極化する。コロナ禍においてもそれは明らかだ。対応できるものはしたたかに終息を待つが、対応できないものは、例えばリストラされ、例えば妄言に流され、例えば受験に落ちるのだろう。では、この両者の違いは何だろうか。6600万年前にそのヒントがある。

今から6600万年前、巨大な隕石が地球に衝突し、地球上の4分の3の生物が絶滅した。もうお分かりであろう。「対応できたもの」が哺乳類で、「対応できなかったもの」が恐竜だ。なぜ恐竜は絶滅し、哺乳類は生き残ることが出来たのか。その最大の理由は、恐竜が多種多様に進化していたのに対し、哺乳類はほとんど進化していない、原始的な状態だったからだ。恐竜はすでに進化しすぎていたことが仇となり、急激な環境変化に対応できなかった。一方、哺乳類は原始的であったために、自らの進化の結果に邪魔されることなく環境変化に対応できたのだ。既存の環境に依存しすぎるものは変化に弱い。効率を重視しすぎた日本企業のサプライチェーンがコロナ禍でたやすく崩壊するのも同じ理屈だ。

では、私たちはどうすればよいのか。変化に備えて原始的な状態を目指せばよいのか。そんな無責任な結論ではない。ここで私たちと恐竜の違いを挙げなくてはならないだろう。私たちは言うならば「既存を敢えて捨てる」ことができる。恐竜は進化の結果としての自らの巨体を捨てることができない。だが私たちは違う。いざとなれば、既存のシステムを捨てることができる。そして作り変えることができる。例えば、コロナで自習室が使えないときに、新たに勉強に集中できる環境を作ることができる。新しい生活様式とやらに乗り換えることができる。それが私たちの強みだ。

間違えないでほしい。なんでも新しいものが良いと言っているわけではないのだ。大事なのは「既存を捨てるという選択肢をもつこと」である。もちろん、既存のシステムは実績があり新しいものに比べてリスクが小さい。(と考える私はなるほど右である。)だが、「既存を捨てて、新しいものを作る」という選択肢を最初から拒絶してしまうのは愚の骨頂だ。きちんと考慮に入れた上で捨てるか否かの判断をせねばならない。結論を急ごう。大事なのは広い選択肢を持てるかどうか。これこそ「対応できるもの」と「対応できないもの」との差だと私は思う。

あなたの(そして私も)コロナ休みを振り返ってどうか。いつもと違う環境に対応する工夫をしたか。今までの常識を新たな環境に当てはめても上手くいかないことは多い。そんなとき「既存を捨てる」ことを考えてみたか。どんなささいなものでもいい。新たな生活をイメージしたか。そして行動を起こす勇気があなたにあったか。コロナがこれで終わりとは限らない。ほかにもどんな危機が私たちを襲うか分からない。そのとき、あなたは選ぶことができる。恐竜になるか。哺乳類となるか。

(※)これは校内新聞(筆者本人が編集長)の掲載記事に一部修正を加えたものです。

12月号

本 『「差別はいけない」とみんないうけれど。』 綿野恵太 平凡社 2019年

映画 『凱里ブルース』(2015、ビー・ガン監督)

『「差別はいけない」とみんないうけれど。』 綿野恵太 平凡社 2019年

「差別はいけない」とみんないうけれど。どうしていけないのだろう?自分はどうして(自分が受けているわけでなくても)差別に反対するのだろう?どうして差別はなくならないんだろう?

……しっくりくる答えを見つけられない人、ぜひ本書を読んでみてほしい。

本書のキーワードは「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」。ポリコレとは、「みんなが『差別はいけない』と考え、あらゆる差別を批判する状況」と本書ではざっくり定義されている。本書を貫くのは、「差別はもちろんいけない」のだが、「差別批判に注力するあまり『差別とは何か』を考えるきっかけを失って」おり、「『もしかしたら自分も差別をしているかもしれない』と省みることなく差別者を批判している」という現状に対する問題意識だ。

私自身はポリコレを唱えがちだ。「差別反対」と当然のように思ってきたし、言ってきた。

一方で、「ポリコレはうざい」、「わざとじゃないのにいちいち炎上させるな」というポリコレへの反感も、なぜか少し分かる。正論を唱える自分に「当事者でもないのに、何偉そうなこと言ってるの」という胡散臭さをうっすら感じてしまうことがある。

そんな矛盾を不思議に思いつつ長年放置してきたが、本書は胡散臭さの正体を考えるヒントをくれた。

本書によると、「反差別」を標榜するポリコレは、「シティズンシップ」を基盤とする。「シティズンシップ」は、集団内の多様性を重んじ、他集団との差異をどんどんなくしていこうという考え方で、政治思想的には自由主義(リベラリズム)とされる。これに対置されるのは「アイデンティティ」。集団内の同質性を重んじ、他集団との差異を保持しようとする考え方で、政治的には民主主義(デモクラシー)に当たる。

こうして並べると「胡散臭さ」の理由がようやくみえてくる。

心の底から「多様性はいいこと」と思えるには、かなり色んな経験を積んで人間的に成熟しなければいけない。例えば長期留学の経験がある人なら分かるだろうが、価値観や生活習慣や宗教などが自分と全く違う人々と生活を営むという「ガチの多様性」を認めるのは、なかなかストレスフルで時間もかかる。ゆえに容認できない時もある。実際に私は中国留学時代、ルームメイトのフランス人と様々な理由でぶつかりまくり、ついにわかり合えないまま共同生活を終えた。

こうした「あらゆる多様性を認めることの困難さ」にふたをして「差別はいけません」と涼しい顔で繰り返す。その態度こそが胡散臭さの正体だった。もちろん差別はいけない。でもその裏の人間の弱さや醜さに気付かないふりをして、聖人君主ぶって差別批判をする自分。なるほど、だからうざいのか。

現代の日本社会はこの胡散臭さに向き合っていないのではないだろうか。だから表層的な反差別発言があふれ、それがまたポリコレへの反感を生むという悪循環に陥っているようにみえる。

私は/あなたは本当に、社内の障害のある人に変な遠慮をせず気軽に仕事を頼めるのか?女性で異性愛者である自分がレズビアンから告白されたら動じずにいられるのか?引っ越し検討中の場所を「ここは被差別部落」と言われてそのまま迷いなく家を建てられるのか?

このような生々しい問いを一つずつ自分に投げかけ、心の醜い部分と向き合うことでしかこの世から差別はなくならない。この作業をすっ飛ばして美辞麗句を掲げるだけの「差別反対」は力を持たないと私は思う。

「差別はいけない」、「自分は差別なんかしない」と思う人にこそぜひ読んで欲しい。本当に大切なことが、うわべだけの言葉に聞こえてしまわぬように。

映画 『凱里ブルース』(2015、ビー・ガン監督)

小難しいことばかり考えて疲れたら、中国南方の湿った風に吹かれましょう。

本作の舞台、貴州省凱里(カイリ)はミャオ族やトン族など少数民族の住む町で、私が訪れた2年前は老人が民族衣装に身を包んでいた。でも、そんな文化的背景は正直この映画を見る際には必要ない。あらすじも割愛する。(それはそれで面白くて語るべきことは山ほどあるのだが。)とりあえずだまって画面の中にいざなわれよう。

作中、主人公が山道をバイクでとばすシーンがある。これが妙―――に長い。こんな長いカット、普通なら間延びしてしまうので絶対使わないだろう。というか、ここでももれなく間延びしている。だがカメラの位置がバイクのすぐ後ろに置かれているので、画面にはバイクの上から前方を見た景色が映し出される。それが何十秒も続く。台詞はほぼない。もう完全に、自分も主人公のバイクの後ろにまたがり、凱里の山道を風を切って疾走している気分になる。

水分を含んでどんより曇った空、東南アジアみたいなべっとり湿って顔にまとわりつく風、生い茂る木や畑や家畜に囲まれた家の中から住民がじっとこちらを覗く、土臭い南方の田舎のけだるい雰囲気… それらが、実際にそこを走り抜ける人の目線で画面に広がる。画面からあふれる色彩と空気で、見る人はいつの間にか凱里に連れて来られる。

11月号

本 『人を動かす』/D・カーネギー

映画 『レヴェナント:蘇りし者』

私は小さなコミュニティの中で特定の人と付き合って生きるだけで十分と考えていた。しかし、昨年モンゴルフィールドスタディに参加し、その考えが180度変わった。多くの人と出会い、様々な価値観を学びたいと思うようになったのである。そんなとき尊敬する先輩にある本を薦められ、感銘を受けた。ぜひここでも紹介させていただきたい。それは、歴史的ベストセラーとなった、デール・カーネギーの『人を動かす』である。

本書ではより上手に人と接する方法論について述べられており、人を動かす原則・好かれる原則・説得する原則・変える原則といった項目にわかれている。特に「人に好かれる原則」について、学ぶべき点が多くあった。(ここでの「好かれる」は八方美人になるという意味ではない。自分だけでなく、他人も益することである。) 紹介されている6つの原則のうち「誠実な関心を寄せる」が最も印象的であった。人は自分の利益を考え相手の関心を引こうとしがちである。しかし、相手に純粋な関心を寄せるほうがその何倍も効果がある。人は誰しも、自分について尋ねられるとついつい嬉しくなって話してしまう。人が一番関心を持っているのは自分自身なのである。

私は授業で初対面の人と話す際に実践してみた。相手が話す内容の中に、私が知らない、もしくは興味のある分野がないだろうかと意識的に考えたのである。そうしていると、聞きたいことが山のようにでてきた。質問をもとに話していると、あっという間に時間が過ぎ、意気投合。2人で飲みに行くほど仲良くなった。カーネギーの原則が自分でも信じられないような結果に導いてくれたのである。

「我々は、自分に関心を寄せてくれる人々に関心を寄せる」カーネギーが引用したローマの詩人パブリアス・シラスの言葉である。私はこれからも数多くの人々と出会うだろう。その度にこの言葉を思い出し、交流を深めていきたい。

本全体を通して、方法論のあとに具体例が挙げられており、非常にわかりやすい構成になっている。にわかに信じ難い例も数多く登場するが、ぜひ読んでいただき、実生活に役立ててみてはいかがだろうか。

映画については、「レヴェナント:蘇りし者」を紹介したい。19世紀アメリカ極寒地帯での物語である。レオナルド・ディカプリオ演じるグラスは狩猟チームにガイドとして息子と同行していた。先住民の襲撃が迫るなか狩猟中にクマに襲われ、瀕死の重傷を負う。狩猟チームメンバーのジョン・フィッツジェラルドは、グラスを足手まといだと置き去りにし、反抗したグラスの息子も殺してしまう。グラスは目の前で息子を殺したフィッツジェラルドへの復讐心を糧に、大自然の中を生き延びていく。

本作はセリフが少なく、ほぼ表情と身体表現で演じられているのが魅力のひとつである。目の前で息子を殺されたときのグラスの迫真の演技からは絶望・怒り・悲哀などの感情が伝わってくる。川に流されたり、先住民に襲われたりと何度も死にそうになりながらも生きようとするその姿勢に心打たれた。本作で繰り返し登場する言葉 "Revenge is in God's hands. Not mine. ( 復讐は神に委ねられた。私にではない。)"がラストシーンで重要な意味を持つ。グラスが息子の仇であるフィッツジェラルドと対峙した時、どんな行動に出るのか。読者の皆さんに映画をご覧いただき、確かめていただきたい。

またストーリーもさることながら、迫力満点の映像にも注目いただきたい。大自然はとても素晴らしいと思う。モンゴルもそうだった。しかし、本作では恐怖や冷酷な自然の一面を感じた。復讐という大きな目的のために奮闘する主人公に対し、無慈悲に襲い掛かる残酷な自然が描かれている。クマに襲われるシーンは非常にリアルで、本当に襲われているのかと疑うほどであった。バイソンの頭蓋骨の山も印象的であると同時に、入植者が虐殺した罪深い歴史が反映されている。迫力満点の映像と壮絶な演技は本当に見応えがある。厳しくも美しく、壮大な自然の中で強く生き抜いていく様を描いた作品で、グラスと息子の絆も作品全体から感じ取ることができる。

今回は普段は本を読んだり、映画を観る機会が少ない人でも理解しやすく、楽しめる作品(特に本)を紹介した。私自身も本を読むようになったのはここ数年のことなので、さらに読書の幅を広げ、頭の中の引き出しを増やしていきたい。

筆者撮影

10月号

本 魯迅(藤井省三訳). 2009.「藤野先生」『故郷/阿Q正伝』. 光文社古典新訳文庫. &

太宰治. 2004. 『惜別』. 新潮文庫.

映画 黒澤明(監督). 1975. 『デルス・ウザーラ』. モスフィルム.

師に恵まれた学生時代を過ごしてきたとつくづく思う。辺境から中心へ向かって歩み続けてきた私の学生生活において、新しい世界への扉を開き、導いてくれたのは、その時々にめぐり合った先生たちであった。その先生たちには、励みと勇気、そして動機と自負を与えてもらった。師と私との関係のあいだには、家族とも、友人とも、仲間とも違う「人と人とのつながり」が、それぞれに存在している。

師という存在に触れるたびに、高校の現代文の授業で読んだ『藤野先生』を思い出す。これは日本留学時代の魯迅(本名:周樹人)が、仙台医学専門学校で出会った藤野厳九郎教授との交流を回想する形式で綴られた短編小説である。魯迅が「ある種の感激と不安」を覚えたという藤野先生による講義ノート点検の提案は、弱い立場にある人や困った目にあっている人の身になって何かをしてあげたり、やさしく応対したりすること、まさに「親切」を体現したものであった。先生から学生へ注がれる愛情の根底には、この親切という人の心の温かさがあるだろう。その思いやりが批判や叱責に形を変えた時には少しひるんでしまうこともあるが、いろいろな形の親切を糧にしていくことが大学という環境で学び成長するコツだと私は考えている。

また、この物語を第三者の視点から捉え直した作品が、太宰治の『惜別』i である。第二回目の寄稿にしていきなり「月一冊」を逸脱してしまうのだが、魯迅と藤野先生の師弟関係をより立体的に味わうため、ぜひみなさんに紹介させて頂きたい。この作品では、一人の留学生としての周君に焦点が当てられており、現代中国文学の父と呼ばれる魯迅の日本時代の様子に想いを馳せることができる。象徴的なエピソードで軽やかに描かれた『藤野先生』に対し、太宰による解釈も補足された本作では、国費留学生としての立場に加え、日本の秀才たちとの交流を通じて芽生えた自国を背負って生きる覚悟がひしひしと伝わってくる小説になっている。現代とは時代背景が異なるが、明治時代のエリート学生気質の中で志を固める周君の気概に触れ、私たちが大学で学ぶ意義について改めて考えさせられる作品でもある。

大学入学以降、私は授業やプログラムを通じて、フィールドへ出かける機会を多く得た。国内外の地方へ訪ねていくと、現地でもたくさんの「先生」に出会う。現地の先生たちは、私たちとは異なるフレーミングや信念で環境を見つめ、多様な技で自然を生きている。北国出身の私は幼少期から大雪や厳冬という自然の脅威と格闘してきたが、そのような寒帯での人間と自然のあるべき関係を見事に描いた作品が『デルス・ウザーラ』である。これは1906年から2年間にわたって行われたアルセーニエフによる調査旅行の記録をもとに作られた映画である。主人公のデルスは、「高級狩猟採集民」として知られるゴリド(現在ではナナイと呼ばれている民族グループ)であり、シベリアの広大なタイガの中でたった一人の生活をしている。デルスは自然にあるもののほぼすべてに対して「ひと」として接する。そして、観ている私も、作中に出てくるロシアの調査隊も、彼の生き方をうらやましく思うくらい自然のことをよく知っている。また、国籍や立場の違いを超え、お互いへの敬意に満ちたデルスとカピタン(アルセーニエフ隊長)の心温まる交流から垣間見ることができる人間関係の豊かさも、この作品を印象深いものにしている。

今回紹介した3つの作品は、東アジア周辺が舞台となっている。アジアに拠点を置き、アジアの未来のために活動する「北の風・南の雲」のひとりのメンバーとして、私はこれらの作品に描かれているような、それぞれの地域での個人的な友好を大切にしていきたいと思う。最後に、魯迅が日本に送った七言律詩『三義塔に題す』iiの一部を紹介したい。これからの国際社会を生きる私たちの心に留めておきたい一句である。

「度盡劫波兄弟在 相逢一笑泯恩讐」

(劫波を渡り尽くせば兄弟あり 相逢うて一笑、恩讐は滅ぶ)

iこの作品は青空文庫でも読むことができる。

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/2277_15069.html

ii魯迅からこの詩が贈られた経緯については次のウェブサイト記事に詳しい。

http://jp.jnocnews.jp/news/show.aspx?id=53756

9月号

本 『愛するということ』/エーリッヒ・フロム(鈴木晶訳)

映画 『アバウト・タイム 愛おしい時間について』2014年(監督 リチャード・カーティス)

最も好きな本は何か?――そう問われたら、私は「愛するということ(原題"The Art of Loving")」 を挙げることにしている。ドイツの精神分析家であり、哲学者でもあるエーリッヒ・フロムが書いた数ある著作の中でも世界的ロングセラーの一冊である。

最も好きな本は何か?――そう問われたら、私は「愛するということ(原題"The Art of Loving")」 を挙げることにしている。ドイツの精神分析家であり、哲学者でもあるエーリッヒ・フロムが書いた数ある著作の中でも世界的ロングセラーの一冊である。

本書の原題は、『愛の技術』であり、冒頭で書かれている通り、「愛は技術である」といった前提から、「愛する」ということに対する考察を深めている。この「愛」の対象は、単に家族や恋人にとどまらず、「親子愛」「兄弟愛」「母性愛・父性愛」「異性愛」「自己愛」「神に対する愛」まで多岐にわたる。一つひとつの解説が、心理学・哲学的な観点を踏まえながら、丁寧かつ論理的に述べられているので、読む際はぜひ時間をとってゆっくりその言葉たちを味わっていただきたい。

総論ともいえる第4章「愛の鍛錬」で、愛するためには、自身の観察と思考の結果としての「信念」を持つこと、換言すれば「信じる」ことが大事だとフロムは述べる。そしてそれは、他者や社会といった自身の外にあるものに対する一義的なものではなく、物事を理解し、感じ取っている自分自身のあり方や思い、感情を受け止めることでもあると指摘する。ベクトルが一方向的ではなく、二方向想定されている、というのがミソである。

「あなたを信じているよ」。いつか、誰かに言われた言葉を思い出した。そのとき、相手が、私の立ち振る舞いや行動といった表面的な要素ではなく、私の意志や人格、「わたしがわたしであること」を信じてくれているのだと感じた。そして、「あぁ、わたしはわたしでいいんだ」、と思えた。場面や状況は覚えていなくても、自身を無条件に肯定してくれたこの一言のあたたかさは、今でも私を勇気づけてくれる。本書で自他に対する信念を持つことが、「愛の技術」の一つであると知ったとき、あの言葉が私にもたらしてくれたものの大きさに、納得した。相手の私に対する信念が、私の私に対する信念に影響を与え、私を救ってくれたに違いなかった。

他者の根本的な部分が信頼に値し、変化しないものだと信じる。自分の中に変わらない自己が存在することを信じる。他者・人類のまだ見ぬ可能性を信じる。自分の愛は信頼に値するものであり、他者のなかに愛を生むことができると信じる。こうしたいくつもの「信じる」を重ねることは、言わずもがな、勇気が必要だ。フロムは勇気を「あえて危険をおかす能力であり、苦痛や失望をも受け入れる覚悟である」と説いている。何の保証もない中で、能動的に行動を起こし、全面的にゆだねることができて、人ははじめて「愛する」ことが可能になる。ゆえに、「人は意識のうえでは愛されないことを恐れているが、ほんとうは、無意識のなかで、愛することを恐れているのである」とフロムは結論づけている。

現在の資本主義社会の交換によって成立する市場原理の中で、愛すること、つまり、曖昧で確実でない対象に、能動的な信念を持ち、自身をゆだねることは非常に難しい。「だからこそ、人を愛するという社会的な本性と、社会的生活とが分離するのではなく、一体化するような社会をつくらなければならない。」フロムが提示するこのメッセージに、私は深く共感する。加えて、自分が自身を含むあらゆる対象に、積極的な信念を持ち続けることが、そのような社会を作るためのはじめの一歩になるのかもしれないと考えている。淡い期待にも近い、この予感めいたものが、いつも自身の人に対する態度を考え直させてくれていると感じる。

また、この本を読みながら頭をよぎったある映画作品についても、紹介したい。「アバウト・タイム(原題"About Time")」は、タイムトラベル能力を持った主人公・ティムがかけがえのないものを手にするまでを描いたラブストーリーだ。

21歳の誕生日を迎えたティムは、父親から「うちの家系の男には現在と過去を行き来するタイムトラベル能力がある」と告げられる。自分に自信が持てないティムは、恋人を作るためにこの能力を使おうとする。どんなにタイムトラベルを繰り返しても、人の気持ちを変えることまではできないと気付きはじめたある日、彼はメアリーという女性と出会い、心を奪われる。彼女に恋い焦がれるティムは、メールのやり取りを通じて、少しずつメアリーとの仲を深めていく。ある日失敗した友人を救うためにタイムトラベルをし、メアリーと出会ったはずだったタイミングに別の行動を取ったティムは、携帯にメアリーのアドレスがないことに気づく。タイムトラベルにより、二人の出会いがなかったことになってしまったのだ!メアリーこそが自身の運命の相手だと信じるトムは、彼女と再び出会うためにタイムトラベルを繰り返すが…。

この物語の終盤で、ティムは、父親が彼に教えた「幸せになる秘訣」に基づき、あることをする。そして、その行動を通じて、父親とは違う、彼なりの「幸せになる秘訣」を得るに至る。この一連の流れを描いたシーンが、たまらなく愛しい。忙しく過ぎる日々の中で、自分が大切にしたいものを思い出したくなったとき、私はいつもこのシーンに立ち返ることにしている。この映画を初めて観たときも、2回目・3回目を観たときも、このシーンをそれぞれ3回ずつ巻き戻して鑑賞するくらい、好きだ(この文章を読んでくださっている方にもぜひ見ていただきたいので、詳しい中身についてはここでは触れないでおく)。

この映画は私に、自分が生きている世界が素晴らしいということを再認識させてくれるとともに、自分が過ごしている時間に対するーまさに「アバウト・タイム」ー愛しさを思い出させてくれる。

「愛するということ」、そして「アバウト・タイム」。2つの作品に共通するキーワードはずばり、「愛」だ。自分にとって大切な人と同じときを過ごせること、大切な人を大切に想えること、そして大切な人を大事にできることが、どれほど幸せであたたかいものなのかを、今後も忘れないようにしていきたい。

雑誌 "Health Environment"

国内外の研究者が書いた論文です。主なテーマは食、健康、環境です。

Health Environment誌にこれまで掲載された論文

Vol.1 (Jan. 2015)

Co-benefits from applying co-digester's bio-slurry to farming activities in the Mekong Delta

Vol.2 (May. 2016)

The indigenous knowledge of The Hani group: The Utilisation and Conservation of Natural Forest Resources at Y Ty Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province, Vietnam